Diese Aufzeichnungen habe ich niedergeschrieben, um die Erinnerung an die Kriegs- und Nachkriegsjahre festzuhalten. Sie sollen auch unseren Kindern und Enkelkindern vor Augen führen, welches Glück sie haben in der heutigen Zeit zu leben, ohne Krieg und ohne Entbehrungen. Gewidmet sind diese Zeilen jedoch meiner Mutter, die es immer wieder geschafft hat, diese schwere Zeit lebenswerter zu gestalten. Danke.

JUGENDERINNERUNGEN

Abb. 1: Berliner Zeitung vom Tag der Geburt

Im Morgengrauen des 21. Oktober 1940 erblickte mich das Licht der Welt im katholischen Krankenhaus Burggrafenstr. 1 in Berlin Tiergarten. Die Burggrafenstrasse liegt in der Nähe des Tiergartens mit dem Diplomatenviertel und des Zoologischen Gartens. Eigentlich ein ruhiges, vornehmes Wohnviertel, aber in dieser Nacht war alles ganz anders. Einer der ersten schweren Bombenangriffe auf Berlin fand in dieser Nacht statt. Während meiner Geburt fiel die Stromversorgung aus und Kerzenlicht erleuchtete meine ersten Stunden, begleitet vom Stakkato der Flakgeschütze im nahen Zoobunker und dem infernalischen Geräusch einschlagender Bomben ringsherum. Der Führer hatte gerade Berlin Richtung Spanien verlassen, um sich mit General Franco zu treffen. Zweifellos nicht gerade ein hoffnungsvoller Start ins Leben. Mein Vater konnte nur unter großen Schwierigkeiten ins Krankenhaus gelangen, da die Verkehrsverbindungen wesentlich gestört waren.

|

Meine Eltern betrieben in dieser Zeit ein Lebensmittelgeschäft in der Moabiter Gotzkowskystr 10, welches mein Vater am 30. September 1939 (Kriegsbeginn) übernommen hatte. Am 13. April 1941 wurde ich in der Erlöserkirche am Wikingerufer der Spree mit Spreewasser getauft. Meine ersten beiden Lebensjahre verliefen trotz kriegsbedingter Einschränkungen ziemlich normal. Die Geburtstage mussten in verdunkelten Räumen gefeiert werden. Es durfte kein Licht nach draußen dringen, um den feindlichen Bombern die Orientierung zu erschweren. Bei der Geburtstagstorte mussten meine Eltern auch viel Fantasie aufwenden, es mangelte an vielen Zutaten. Auch meine Oma hatte so ihre Probleme mit der Kriegswirtschaft. Da ich als Fleischfressende Pflanze bekannt war, musste sie öfters mal ein paar ihrer kostbaren Fleischmarken opfern, um mir ein Würstchen zu kaufen.

Das alles änderte sich im Laufe des Jahres, als die Bombenangriffe immer heftiger und häufiger wurden. Jetzt wechselten sich die Amerikaner und Briten ab und flogen Tag und Nacht. Im Juni traf eine Brandbombe unser Haus. Wir konnten uns zwar noch durch das Flammeninferno laufend in Sicherheit bringen, aber unser ganzes Hab und Gut mitsamt Geschäft wurde vernichtet. Ich kann mich noch gut daran erinnern, wie wir durch die brennende Straße Richtung Spreeufer gelaufen sind. In diesem Feuersturm war es fast unmöglich zu atmen. Dazu kommt noch der Geruch brennender Menschen. Die Hölle kann nicht schlimmer sein. Ich habe später meiner Mutter meine Eindrücke geschildert und sie gefragt, ob es wirklich so war. Sie konnte alles bestätigen. Mein Vater wurde danach zur Wehrmacht einberufen. Ich sollte ihn erst Weihnachten 1948 wieder sehen.

Abb. 2: Murow Kreis Oppeln, links hinten unser Haus

Meine Mutter und ich wurden in das Heimatdorf meines Vaters, Murow in Oberschlesien, evakuiert. In Murow war eine bedeutende Glasindustrie angesiedelt. Mein Großvater war dort bis zu seinem frühen Tod im ersten Weltkrieg als Glasbläsermeister tätig. Wir kamen erst bei Verwandten, Fam. Wochnik, unter bis meine Mutter im Haus des Direktors der Glashütte, Herrn Zimpelmann, eine Wohnung für uns mieten konnte. Die Familie Zimpelmann hatte zwei Kinder die etwas älter waren als ich, so hatte ich wenigstens ein paar Spielkameraden. Auch mein Großonkel Paul kümmerte sich um mich. Er war immer zu Späßen aufgelegt, nahm mich zu Angelversuchen und Papierschiffchen bauen an die Budkowitzer Bache mit. Meine Mutter fand eine Anstellung im Sägewerk Jaroschowitz. Neben dem Sägewerk befand sich ein Gutshof, der ein wahres Paradies für uns Kinder war. Im Herbst wurde überall Zuckerrübensirup gekocht, über dem Dorf lag ein gewöhnungsbedürftiger süßlicher Duft. Es gab Sirup bei jeder Gelegenheit, bis er einem aus den Ohren herauskam. Dann ging es in den Wald um Pilze und Beeren zu sammeln. Der Krieg war weit weg und wir genossen das Leben dort in der herrlichen Natur sehr. Diese Idylle ging am 24. Januar 1945 jäh zu Ende.

|

Abb. 3: Vormarsch der Roten Armee 1945 Richtung Westen

Meine Mutter hatte gerade den Frühstückstisch gedeckt, als uns die Nachricht vom Vorrücken der sowjetischen Armee erreichte. Wir mussten alles stehen und liegen lassen, nur das allernötigste zusammenpacken und uns am Sägewerk einfinden. Im Sägewerk standen schon einige Pferdewagen für die Flucht bereit. Mehr als das halbe Dorf hatte sich eingefunden um in aller Eile Richtung Westen aufzubrechen. Es war ein bitterkalter Wintertag mit 25 Grad minus und Unmengen Schnee. Trotz dieser widrigen Witterungsbedingungen musste ich zu Fuß gehen um nicht zu erfrieren. Ich hatte nur Stoffschuhe, um die Kälte abzuhalten hatte ich Fußlappen und Zeitungspapier um die Füße gewickelt. Der Rest meiner Bekleidung war genau so dürftig. Dazu kam der ständige Hunger, es gab keine warmen Mahlzeiten. Wir wurden Zeugen, wie Mütter ihre erfrorenen Kleinkinder aus dem Wagen warfen.

In den Dörfern durch die wir zogen wurden wir nicht mit offenen Armen empfangen, es gab weder Lebensmittel noch sonstige Hilfe. Wir galten als Vaterlandsverräter, weil die örtlichen Behörden den Bewohnern immer noch eine heile Welt vorgaukelten und es keinen Zusammenbruch der Ostfront geben durfte.

|

Abb. 4: Flucht durch das winterliche Schlesien

Zwei Tage nach unserem Durchzug mussten sie auch flüchten, oder wurden später vertrieben. Nach tagelangem Marsch fanden wir ein totes Pferd am Straßenrand. Die Männer zerlegten es im Nu und brieten Teile des aufgedunsenen Kadavers in Motoröl, das sie irgendwo gefunden hatten. Kein Diner in einem Fünf Sterne Restaurant kann besser schmecken.

|

Abb. 5: Glatz im Glatzer Bergland

Am Ende dieses Teils der Odyssee erreichten wir Glatz im Riesengebirge. Meine Mutter beschloss, sich dort vom Treck zu trennen und versuchen nach Berlin zu gelangen. Der Rest des Trecks ging nach Dresden und wurde dort zum größten Teil Opfer des mörderischen Bombenangriffs auf Dresden. Der Leiter des Trecks, Herr Jaroschowitz wurde noch vorher von einem Polen erschossen, den er aus Mitleid mitgenommen hatte. In Glatz wurden wir von einem Bauern mit dem Pferdeschlitten zu seinem Anwesen gefahren. Es war traumhaft schön unter einer warmen Decke zu sitzen und durch die märchenhafte Landschaft des Riesengebirges zu fahren. Im Haus angekommen briet die Frau des Hauses in einer riesigen Bratpfanne Speck und Spiegeleier in einer wohlig warmen Küche. Dieses Gefühl der Geborgenheit das wir dort nach tagelangen Entbehrungen erlebten, kann man nicht mit Worten beschreiben. Aber wir mussten ja weiter.

|

Meiner Mutter gelang es, in einen Militärzug nach Berlin einzusteigen. Wie sie das gemacht hat ist mir unerklärlich, aber Mütter entwickeln in solchen Ausnahmesituationen Kräfte und Fähigkeiten, die schon ans Übernatürliche grenzen. Ich glaube, meine Generation schuldet ihren Müttern einen ganz besonderen Dank. Dieser Militärzug beförderte hohe deutsche Offiziere zum Urlaub nach Berlin. Was mir in Erinnerung geblieben ist, in jedem Abteil, das wir öffneten, saß ein Offizier der uns mit schnarrender Komandostimme verbot einzutreten. Schließlich landeten wir im Küchenwagen und schälten Kartoffeln. Vor Breslau gab es einen längeren Aufenthalt, weil die Stadt einem heftigen Bombardement ausgesetzt war.

Abb. 6: Hochbunker am Zoo in Berlin

Für mich als Kind sah das alles wie ein riesiges Feuerwerk aus, die Leuchtspurmunition der Flak und der Jagdflugzeuge, sowie die „Weihnachtsbäume“, Markierungen, die die Bomberpiloten setzten um das Ziel besser anvisieren zu können. Mitte Februar erreichten wir unser Ziel Berlin. Leider während eines schweren Bombenangriffs, so das wir uns in den Zoo Hochbunker flüchten mussten der völlig überfüllt war. Wir konnten noch in einem der Flaktürme unterkommen. Die jungen Soldaten, fast noch Kinder, an den Geschützen konnten nicht verhindern dass ein Bombenteppich nach dem anderen herunterkam. Meistens waren es Phosphorbomben, die Menschen die der Verschüttung in den zerstörten Gebäuden entkommen konnten in lebende Fackeln verwandelte.

|

Nach der Entwarnung ging es dann zu Fuß, ca. 15 km, durch die zerstörte Stadt zu meinen Großeltern nach Britz, einem südlichen Vorort Berlins. Dort waren die Zerstörungen nicht so stark und wir konnten erst einmal aufatmen. Wir lebten noch. Aber auch hier gab es ständig Fliegeralarm und wir mussten fast täglich in den Bunker. Man hatte immer ein gepacktes Köfferchen neben sich mit den wichtigsten Papieren, etwas Wäsche und Notrationen. Am 21. April entkamen wir einem sowjetischen Artellerieangriff nur mit viel Glück. Meine Mutter und ich waren am Hermannplatz im Kaufhaus Karstadt plündern bevor die norwegische SS-Division "Nordland" das Gebäude übernahm und uns zum Gehen aufforderte. Etwas später wurde das Haus beschossen und viele Zivilisten starben im Granatenhagel. Meine Mutter versuchte dann mit mir und einem Handwagen, bepackt mit ein paar Sachen den Russen zu entkommen und sich zu den Amerikanern an der Elbe durchzuschlagen. Dieser Versuch schlug durch einen Granatenangriff fehl. Wir mussten wieder zurück.

Meine Großeltern wohnten in der Lauterbergerstrasse, direkt am Teltowkanal. Auf der anderen Seite des Kanals befand sich eine Fleischwarenfabrik voll mit Konserven und Fleisch. Am 26.4.45 wollten wir mit vielen Nachbarn so viel wie möglich aus der Fabrik holen, denn die Frontlinie hatte sich auf etwas weniger als einem Kilometer genähert. SS-Soldaten der "Division Nordland" bewachten das Gebäude und hinderten uns das Haus zu betreten. Dann zwangen sie uns mit Waffengewalt über die Brücke zurückzugehen. Danach wurden die Gebäude, mit dem Fleisch und Konserven und die Brücke in die Luft gesprengt. Wieder nichts zu essen. Von jetzt an lebten wir im Keller und konnten nur noch zeitweise auf die Straße. Der Anblick der sich uns dort bot, war schrecklich.

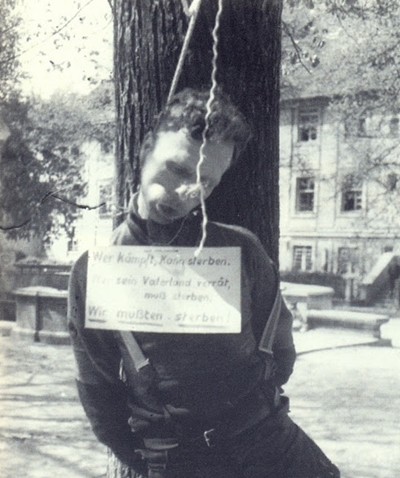

Abb. 7: SS-Lynchjustiz: Angeblicher "Vaterlandsverräter"

An jeder Laterne in unserer Straße, insgesamt acht, hing ein deutscher Soldat mit einem Schild um den Hals „Ich bin ein Verräter“, meistens waren es Kindersoldaten aufgehängt von fanatischen SS-Männern der "Division Nordland". Als dann die Russen den Kanal über Holznotbrücken den Kanal überquert hatten und der erste Russe mit einer Kalaschnikow im Anschlag in unseren Keller stürmte und nach deutschen Soldaten suchte, wussten wir das wir das Schlimmste hinter uns hatten. Als wir aus dem Keller durften bot sich uns ein furchtbares Bild. Die Strasse war mit Leichen übersät im Treppenhaus lagen deutsche und sowjetische Soldaten, die Gehirne hingen an der Wand. Um in die Wohnung zu kommen mussten wir drüber steigen. Es war schrecklich.

|

Abb. 8: Endkämpfe in Berlin

Die Wohnung war stark zerstört, kein Fenster war ganz, die Zwischenwände waren eingestürzt aber wir hatten ein Dach über dem Kopf. Die Bombenangriffe und Straßenkämpfe gehörten der Vergangenheit an. Nur die Stalinorgel, Raketenwerfer, machte mit ihren Abschüsse Richtung Flughafen Tempelhof noch tagelang einen Höllenlärm. Die sowjetische Besatzung begann. Wir hatten großes Glück das in unserem Haus die Kommandantur eingerichtet wurde und der leitende Offizier sehr gut Deutsch sprach und keine Übergriffe seiner Soldaten duldete.

Eines Tages lud der Offizier alle Hausbewohner zu einem Klavierkonzert ein. Er spielte hervorragend und erzählte hinterher das seine Familie durch deutsche Soldaten ums Leben gekommen waren. Diese Szene werde ich nie vergessen. Ich glaube wir hatten ukrainische Einheiten bei uns. Auf der Straße hatten sie ihre Panje Wagen, Pferdewagen, zu stehen und Soldatinnen betreuten und bekochten dort ihre männlichen Kameraden. Ich hatte mich bald mit den sehr kinderlieben Mädchen angefreundet, kriegte regelmäßig etwas zu essen, Pferdefleischbrühe, konnte auf den Pferden sitzen, russisch lernen. Ein kleines Stückchen Glück im totalen Chaos. Wir Kinder spielten mit Munition, in zerschossenen Panzern, und kletterten in Ruinen herum. Ein Freund von mir, 5 Jahre alt, verlor beim Spielen mit Munition beide Arme. Ein sehr gefährlicher Abenteuerspielplatz. Einmal fand ich einen Offizierssäbel mit Diamanten besetzt, nur behalten durfte ich ihn nicht, denn auf den Besitz stand die Todesstrafe.

|

Etwas später erkrankte ich an Hungerthyphus oder Hungerruhr, es gab keine Medikamente, kaum Ärzte. Tagelang lag ich im Koma ohne große Hoffnung auf Genesung. Aber irgendwie habe ich es doch geschafft. Wahrscheinlich waren der Himmel und die Hölle wegen Überfüllung geschlossen. Dann kriegte ich auch noch Tuberkulose, meine Lunge sah später in Röntgenbildern wie ein Sieb aus, was ja auch kein Wunder war bei den Hungerrationen die wir bekamen. Bedingt durch die starke Unterernährung hatte ich bei der geringsten Überbelastung Schwächeanfälle, wobei ich für Minuten ohnmächtig zusammenbrach. Von meinem Vater hatten wir keine Nachrichten. Wir wussten nicht ob er noch am Leben ist, ob er in Gefangenschaft geraten war oder versprengt durch das Land irrte. Als dann die Amerikaner dann am 4. Juli 1945 die Kontrolle über uns übernahmen konnte meine Mutter dann endlich in Erfahrung bringen das sich mein Vater in einem polnischen Kriegsgefangenenlager in der Nähe von Warschau befindet.

1945-1949

Um die Misere, in der wir steckten, noch zu verstärken, entwickelte sich der Winter 1945-1946, ebenso wie sein Vorgänger, zu einem der kältesten in der jüngsten Zeit. Wie gesagt die Fenster waren mit Pappe und Decken notdürftig abgedichtet, Holz und Kohlen Fehlanzeige. Viele Parkanlagen wurden elimiert, alles was brennbar war wurde mitgenommen. Die Versorgung mit Lebensmitteln war ebenfalls nicht besser geworden. Ein Erwachsener mit leichter bis mittlerer Arbeit bekam die so genannte „Friedhofskarte“, zum leben zu wenig, zum sterben zu viel. Im Frühjahr und Sommer 1946 sind wir dann zu Hamsterfahrten nach Ragow, wo Verwandte wohnten, aufgebrochen. Es ging zuerst mit der überfüllten Kleinbahn vom Bahnhof Hermannstr. bis nach Mittenwalde. Dort erwartete uns ein 5 km langer Fußmarsch.

Bei den Verwandten war es zum Aushalten. Jedenfalls gab es genug zum essen. Einmal wurde ein Huhn geschlachtet. Ich musste es festhalten während der Bauer mit einem Beil den Kopf abschlug. Vor Schreck ließ ich das arme Federvieh los welches dann kopflos über den Hof rannte. Beim Schweineschlachten war alles auf den Beinen. Nach der Verarbeitung war so gut wie nichts als Abfall übrig. Als krönenden Abschluss gab es eine Schlachtplatte. Das Schwein war natürlich schwarz geschlachtet.

Abb. 9: Hamsterfahrten

Im Übrigen blühte der Tauschhandel. Um 5 kg Kartoffeln zu erwerben, musste meine Mutter eine Bleikristallbowle mitnehmen. Einige Teppiche und Brücken mussten auch dran glauben. Bei der Rückfahrt nach Berlin gab es etliche Probleme zu meistern. Wenn man nach dem Rückmarsch, mit gefülltem Rucksack endlich den unregelmäßig verkehrenden Zug erreicht hatte ging der Kampf um die Plätze los. Meistens ließen wir uns auf den Trittbrettern sitzend oder stehend nach Berlin schaukeln. Hier musste man das größte Problem umgehen. An der Endstation kontrolliert die Polizei und beschlagnahmte die hart erworbenen Lebensmittel. Deshalb bin ich immer auf freier Strecke abgesprungen habe auch noch den Rucksack meiner Mutter übernommen, die wegen einer Knieverletzung nicht springen konnte. Später haben wir uns getroffen und haben unsere Beute immer sicher nach Hause bringen können.

|

Abb. 10: Im Kindergarten 1945

Abb. 11: Mein erster Schultag 1946

Mein Opa hatte auf dem Balkon und in der Grünanlage des Hauses Tomaten und Gemüse angepflanzt um die spärlichen Rationen aufzubessern. Der 1. September war mein erster Schultag. Die fast leere Schultüte füllten mir mitleidige Laubenpieper mit Äpfeln und Birnen.

Meine Mutter arbeitete zu dieser Zeit als Trümmerfrau bis sie eine Anstellung in einer Arzneimittelfabrik bekam. Deshalb musste ich in den Kindergarten gehen, der im Britzer Schloss untergebracht war. Der riesige Park war der ideale Spielplatz für uns. Die Amerikaner hatten den Kindergarten eingerichtet und kamen alle paar Wochen mit Desinfektionsmitteln um uns zu entlausen. Wir wurden mit dem Zeug mittels einer Spritze regelrecht eingenebelt. Aber auch für Verpflegung hatten die Amis gesorgt. Einen lustigen Zwischenfall gab es bei einer Weihnachtsfeier als eine "Tante" mit zwei großen Kannen voll Kakao unter einem Adventskranz durchging löste der sich plötzlich von der Decke und rahmte die arme Frau ein. Die Kakaokannen gingen natürlich zu Boden. Es war der Höhepunkt des Festes.

|

Abb. 12: "Organisieren" von Kohlen

Der Winter wurde wieder recht kalt, und wir mussten abermals sehen wie wir über die Runden kommen. In der Wohnung war nur ein Raum einigermaßen heizbar, wo wir uns dann in Decken gehüllt aufhielten Die Stromversorgung wurde langsam besser, es gab jetzt schon mehrere Stunden am Tag elektrisches Licht. Zu Weihnachten bekam ich eine Holzeisenbahn und einen Anzug, zusammengenäht aus drei verschiedenen Anzugresten. Auf dem schwarzen Markt hatte meine Mutter eine Tafel Schokolade besorgt, da aber Magen nicht an so etwas Gutes gewöhnt war wurde mir nach dem Genuss einiger Stückchen speiübel. Es kann aber auch daran gelegen haben das die Schokolade verfälscht war. In einer Fabrik in Weißensee stellt Cadbury her. Nur der liebe Gott weiß was da drin war. An diesem Winter ist mir noch in Erinnerung geblieben das ich beim Tauwetter, Anfang März auf dem Dorfteich eingebrochen bin. Halbwegs trocken zu Hause ankommend erwartete mich ein mütterliches Donnerwetter.

|

In der Schule hatten wir Schichtunterricht, da nicht genügend Lehrer vorhanden waren. Die Schulbücher wurden von Klasse zu Klasse weitergegeben und je zwei Schüler teilten sich ein Buch. Vom Sport wurde ich teilweise suspendiert weil meine Schwächeanfälle anhielten. Den Sommer verbrachte ich auf dem Laubengrundstück meines Großonkels Gustav in Lübars. "Onkel Gustav" war ein Lebenskünstler, im Krieg völlig ausgebombt hatte er in Lübars ein kleines Paradies erschaffen. Er hatte dort Hühner, Kaninchen und Ziegen. Aus den Früchten wurden Marmeladen, Säfte Kompott und Wein hergestellt. Die Sauerkrautherstellung war jedoch der absolute Knüller. Ich durfte es mit den Füßen einstampfen. Herrlich! Spinat hatte er auch angebaut, ich sollte welchen aus dem Garten holen hatte aber keine Ahnung wie der aussah. Auf meine entsprechende Frage bekam ich folgendes zur Antwort: Bring alles was grün ist, es wird ja sowieso durchgedreht. Auf den Stoppelfeldern hütete ich die Ziegen der halben Laubenkolonie. Morgens lauerten sie schon das sie raus konnten und abends fanden sie alle alleine ihren Weg nach Hause. Wenn ich am Tage Durst hatte schnappte ich mir eine Ziege und direkt aus dem Euter in den Mund wurde getrunken. Noch ein Wort zu Onkel Gustav. Er hat es fertig gebracht den kommandierenden französischen Offizier zu seiner Goldenen Hochzeit einzuladen. Er war auch Mitglied in zwei Chören. Bei seiner Beerdigung wurden erst traurige Lieder gesungen, beim Fell versaufen wurde es immer lustiger. Am Schluss wurde getanzt. Das war ganz im Sinne von Onkel Gustav.

Mit meinem Vater hatten wir jetzt regelmäßigen Briefkontakt so hofften wir dass er bald wieder bei uns sein würde. Unsere Hoffnungen wurden enttäuscht, wir mussten noch ein gutes Jahr darauf warten. Im Herbst kam ich ins Britzer Krankenhaus um mich einer Leistenbruchoperation zu unterziehen. Das war bald überstanden und ich war wieder fit, aber die Oberschwester meinte es wäre besser für mich noch ein paar Wochen die Pflege im Krankenhaus zu genießen. Ich bekam einen eigenen Schreibtisch an dem ich meine Schularbeiten erledigen konnte. Meine Mitpatienten beauftragten mich mit kleinen Botengängen und ich half in der Küche. Natürlich fiel dort allerhand für mich ab. Die Verpflegung wurde von den Amerikanern geliefert, es war schon köstlich richtiges Weißbrot zu essen.

Abb. 13: Anfänge des RIAS in Berlin

Die Amerikaner hatten auch ein Rundfunksystem installiert das über das Telefonnetz funktionierte (Dias). Zusätzlich fuhren noch Lautsprecherwagen durch die Stadt die die Bevölkerung mit den neuesten Nachrichten versorgten.

Abb. 14: Die Antennen des RIAS Berlin

Im Laufe des Jahres 1948 wurden direkt hinter unserer Schule die riesigen Sendemasten für den Rias montiert. Es war ein tolles Schauspiel den Monteuren bei der Arbeit zuzusehen. Interessanter als der Unterricht. Die Energie die diese Antennen ausstrahlten war später so stark das wir mit einfachen Kopfhörern an den Heizkörper geklemmt das Programm einwandfrei hören konnten. Zum Sender gehörte auch ein Kraftwerk das täglich mit Kohle beliefert wurde. Wir sprangen auf die langsam fahrenden Laster auf, warfen soviel Kohle wie möglich herunter sammelten sie auf und brachten sie in mitgebrachten Beuteln nach Hause. Ein Beutel gehörte zum Schulranzen entweder für Kohlen oder für Pferdeäpfel. (Dung für die Tomaten). Um Ruhe und Ordnung zu garantieren fuhren täglich amerikanische Patrouillen durch ihren Sektor. Mit einer der Jeepbesatzungen hatte ich mich angefreundet, sie warteten immer an einer Straßenecke auf mich um mich in die Schule zu fahren. Es war schon toll mit Militäreskorte in die Schule zu fahren Chewing Gum (mein erstes englisches Wort)zu kauen und Hershey Schokolade zu essen. Mein Ansehen in der Klasse stieg erheblich.

|

Am 20. Juni fand die Währungsreform in den Westsektoren statt, die DM wurde eingeführt. Der Ostteil der Stadt zog am 25. Juni mit Einführung der Ostmark nach. In den Westsektoren konnte man noch bis zum 20. März 1949 mit beiden Währungen bezahlen. Im Ostteil galt nur noch die Ostmark. Gleichzeitig mit der Währungsreform im Osten Deutschlands verhängten die sowjetischen Behörden die Blockade über alle Zugangswege zu Land und zu Wasser nach dem Westteil von Berlin. Am 25. Juni 1948 startete die von dem amerikanischen Militärgouverneur General Lucius D. Clay angeordnete Luftbrücke, die die zwei Millionenstadt bis zum 12. Mai 1949 komplett aus der Luft mit dem Nötigsten versorgte. Eine unvorstellbare Leistung die uns die Freiheit bewahrte und uns vor dem Verhungern bewahrte. Diese Hilfe der Westalliierten haben wir in erster Linie dem unvergessenen General Clay sowie unserem damaligen Bürgermeister Ernst Reuter zu verdanken. Ernst Reuter rief damals vor Hunderttausenden von Berlinern die Welt auf uns in unserem Kampf für die Freiheit zu unterstützen. Es waren Tage voller Dramatik und voller Ungewissheit. Aber auch Tage an denen aus Siegern und Besatzern Freunde wurden.

Die Stromlieferungen aus en Kraftwerken im Ostteil waren ebenfalls eingestellt worden. Strom gab es nur noch stundenweise. Um die Landekapazität zu erhöhen musste ein neuer Flugplatz gebaut werden. Auf dem ehemaligen Raketenversuchsgelände in Tegel entstand in zwei Monaten der Flughafen Tegel mit der damals längsten Rollbahn Europas (2400m). Als Nächstes wurde ein komplettes zerlegtes Kraftwerk eingeflogen und aufgebaut Ernst Reuter Kraftwerk). Die Lebensmittelrationen wurden wieder kleiner, es gab Trockenkartoffeln, Trockengemüse, POM (Trockenkartoffelbreipuver), Eipulver keine Delikatessen aber der Hunger wurde etwas besänftigt. Eine Delikatesse war schon eine Suppe aus Kartoffelschalen und eine Torte aus Kaffeesatz (Ersatzkaffee, Muckefuck). Um Brennholz zu besorgen ging es in die Wälder zum Stubbenroden. Mit Onkel Gustav nebst Familie ging es von Lübars aus in Richtung Birkenwerder. Das war gar nicht so ungefährlich da in der Nähe die Russen ihre Transporte ins nahe gelegene KZ Oranienburg durchführten. Wenn einer der Gefangenen zusammenbrach und ausfiel griffen sich die Russen unbeteiligte Passanten. Hauptsache die Zahl stimmte.

Abb. 15: Rosinenbomber über Berlin

Ein weiterer Beweis für die sich entwickelnde Freundschaft mit den Amerikanern waren die Abwürfe von kleinen Fallschirmen mit Süßigkeiten über Berlin. Wir Kinder standen immer in der Einflugschneise nach Tempelhof, ein Friedhof, um den Piloten zuzuwinken und die begehrten Fallschirme zu ergattern. Zum Schluss kannten wir schon alle Piloten teilweise sogar mit Namen.

Die ersten Care Pakete trafen ein. Im Kindergarten waren auch welche angekommen, die an uns verteilt werden sollten. Die Leiterin und ihre Kumpanen besorgten das aber unter sich sodass für uns wirklich Bedürftige nichts übrig blieb. Nach einem wütenden, ohnmächtigen Protest bekam ich eine Handvoll Pfefferminzbonbons. Genugtuung habe ich ein paar Jahre später bekommen. Die ehemalige Leiterin musste nun für andere Leute Wäsche waschen.

|

Kurz vor Weihnachten 1948 konnten wir endlich meinen Vater in die Arme schließen. Es war schon komisch auf einmal einen fremden Mann im Hause zu haben, wir haben uns aber bald gut aneinander gewöhnt. Wir lebten weiterhin bei meinen Großeltern. Kleidung hatte mein Vater außer seiner alten Wehrmachtsuniform nichts. Gute Freunde halfen wo sie konnten, das Rote Kreuz versprach auch einiges. Aber da gab es auch dunkle Kanäle das nicht viel für Otto Normalbürger übrig blieb. Bei einem Skatabend bei Freunden knabberte Mucki, das zahme Kaninchen, ein Hosenbein der einzigen Hose meines Vaters bis zum Knie ab. Später mussten wir noch durch die halbe Stadt mit der S-Bahn fahren. War nicht so amüsant. Übrigens Mucki war eigentlich als Weihnachtsbraten gekauft worden, starb aber an Altersschwäche.

Abb. 16: Bad Rietenau vom Flugzeug aus

Meine Eltern konnten Mitte des Jahres ein kleines Milchgeschäft übernehmen. Nach der Schule erwarteten mich immer zahlreiche Aufgaben wie Flaschen spülen, Schnaps abfüllen, Mehlkleister anrühren, etikettieren, Marken kleben etc. Kinderarbeit! es ist aber verjährt. Im Juli 1949 wurde ich nach Bad Rietenau bei Backnang in Baden-Württemberg verschickt.

|

Abb. 17: Erinnerung an meine Kur in Bad Rietenau

Es war eine abenteuerliche Reise mit der Bahn mit mehrmaligem Umsteigen über Leipzig, Eisenach, Ansbach und Crailsheim. Im Sanatorium sollte ich mich auskurieren und vor allen Dingen meine schwere Unterernährung überwinden. Es war herrlich dort in den Wiesen und Weinbergen herumzutollen, wenn es mein Gesundheitszustand zuließ. Ich musste jeden zweiten Tag im Bett verbringen. Auf Anordnung des behandelnden Arztes wurde mein Aufenthalt bis Mitte Oktober verlängert. Die Kur hatte angeschlagen, ich hatte ein paar Kilos zugenommen. Ohne weitere besondere Vorkommnisse ging dieses ereignisreiche Jahr zu Ende.

1950-1955

Es ging langsam bergauf. Meine Anfälle hörten auf, ich konnte wieder voll am Sportunterricht in der Schule teilnahmen. Die Ärzte hatten keine Bedenken mehr. Ich konnte sogar in den Sommerferien allein mit dem Fahrrad nach Lübars fahren. Es war eine gespenstische Fahrt durch die völlig zerstörte Innenstadt Berlins. In Lübars angekommen fing das unbeschwerte Landleben wieder an. Beim Kirschenpflücken mussten wir allerdings immer pfeifen damit wir nicht zu viele auffassen. Auch Dampferfahrten in die Umgebung waren noch möglich. Später konnten wir nur noch in den Ostsektor fahren aber nicht mehr in die Ostzone. Verwandtenbesuche in Königswusterhausen gehörten nun der Vergangenheit an.

|

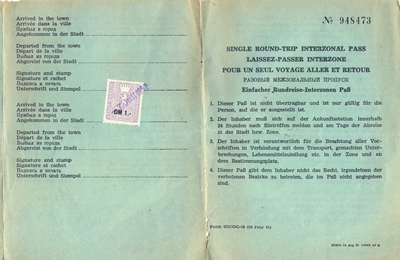

Abb. 18: Mein Interzonen-Paß (Zum Vergrößern anklicken)

1952 konnte ich in den Ferien in ein Kinderheim nach St. Peter-Ording fahren. Mit dem Interzonenpass ausgerüstet ging’s dann los. An der Zonengrenze der schon beinahe obligatorische Aufenthalt (Schikane)von ca.5 Stunden. Fahrt durch die Zone, nochmals längerer Aufenthalt. Aufatmen wir waren durch, in flotter Fahrt ging es dann bis St. Peter.

Der Sommer in diesem Jahr glich einem milden Winter, Lufttemperaturen 14 Grad, Wasser 16 Grad und von fünf Wochen Aufenthalt waren drei verregnet. Es war trotzdem schön, verpackt in Friesennerze durchs Watt zu laufen, auf den Sandbänken Seehunde zu beobachten. Am Tollsten war aber eine Halligfahrt, die dann aber wegen starken Seegangs abgebrochen werden musste. Zahlreiche Opfer wurden Neptun dargereicht. Am Strand herrschte trotz Regenwetter die übliche Routine, Sandburgen bauen und bewachen.

Zu einem gepflegten deutschen Strand gehören nun einmal perfekt konstruierte Burgen. Wehe dem der mal aus Versehen zu nahe kommt oder noch schlimmer drauf tritt. Wir als Kinder hatten deswegen öfter kleinere Konflikte. Aber alles Schöne hat nun einmal sein Ende. Also ging es wieder zurück auf unsere „Insel“ mit den üblichen Schikanen die ja noch gute dreißig Jahre das Leben der Berliner bestimmen sollte.

|

In den Jahren 1952-1955 war ich Mitglied und Leiter der Jungschar (christliche Pfadfinder). An den Gruppenabenden wurden neben der Bibelarbeit Spiele und Lesungen aus Abenteuer- und Spukbüchern veranstaltet. Bei einer dieser “Candlelight“ Lesungen musste ich als Gespenst verkleidet auftreten. Das Kostüm war ein Bettbezug auf dem die Knochen mit fluoreszierende Farbe aufgemalt waren. In völliger Dunkelheit, die Kerzen waren vorher ausgepustet worden, musste ich mit klirrenden Ketten eintreten. Als ich Streicheleinheiten verteilte sorgte ein eisgekühlter Handschuh für eine wirklich gruselige Atmosphäre. Während sich die Gruppe von ihrem Schrecken erholte verschwand ich durch die Hintertür um wenig später umgezogen vorne wieder hineinzukommen. Keiner hatte Verdacht geschöpft.

Sonntags ging es in die ausgedehnten Wälder Berlins wo wir Schnitzeljagden, Orientierungswanderungen und im Winter Schlittenfahrten nebst Schneeballschlachten organisierten. Auch Zeltlager waren im Sommer fester Bestandteil unserer Aktivitäten. Aber alle diese schönen Erlebnisse wurden von weniger schönen in Ostberlin überschattet. Immer wenn wir dort Versammlungen hatten wurden wir von der Stasi observiert. Am geheimen Versammlungsort mussten wir ein einzeln und in Abständen eintreffen. Es wurde hinter zugezogenen Gardinen getagt während ein Wachtposten die Strasse beobachtete. Auch ein Besuch in einem Heim für Schwerstbehinderte Kinder bescherte mir noch monatelang Alpträume. Es war schrecklich dieses Elend anzusehen und die beinahe tierischen Schreie dieser armen Kreaturen zu hören. Mein Glaube an Gott wurde auf eine harte Probe gestellt.

Im selben Jahr, 1952, wurde ich auf die Oberschule versetzt. Sie wurde später in Albert-Einstein-Gymnasium umbenannt. Unsere Klasse hat damals den Briefwechsel mit Albert Einstein geführt um seine Genehmigung einzuholen. Unsere Schule lag in der Hufeisensiedlung. Diese Mustersiedlung wurde Ende der zwanziger Jahre von de Architekten Traut und Wagner erbaut. Eine Stadt im Grünen mit zahlreichen Gärten mit Obstbäumen. Heute noch Vorbild für vorbildlichen Städtebau. Unsere Schule lag in der Onkel-Bräsig-Straße. Als Straßenbäume hatte man japanische Zierkirschen angepflanzt. Im Frühjahr verzauberten sie mit ihrer rosa weißen Blütenpracht die Straße. Da durch die Teilung den Westberlinern die Teilnahme an dem traditionellen Baumblütenfest in Werder verwehrt war, wurde kurzerhand ein Baumblütenfest in der Onkel-Bräsig-Straße. auf die Beine gestellt. Es gab neben dem üblichen Rummel Obstwein bis zum Umfallen, für Standhafte auch Führungen durch den historischen Ortskern von Britz.

In der Gruft der 700jährigen Feldsteinkirche liegt der preußische Minister von Herzberg begraben. Sogar sein Dreispitz liegt noch gut erhalten auf dem Sarkophag. Es war eine Mutprobe in das gruselige Verlies hinabzusteigen. In der Gemeinde war ich neben der Jungschar auch im Kirchenchor engagiert wo ich für kurze Zeit zu hören war. Als aber die Kirchenaustritte zunahmen und meine Mutter meinte das wäre kein Wunder, trat ich aus dem Chor aus. Ich wollte keine Schuld auf mich laden.

Abb. 19: Notbrücke über den Teltow-Kanal

1952 wurde auch die im Krieg gesprengte Brücke über den Teltowkanal wiederaufgebaut. Zur Einweihung kam der "Regierende" Ernst Reuter persönlich um die erste Straßenbahn der Linie 6 über die Brücke zu fahren. Wir Kinder durften als erste Fahrgäste mitfahren. Auch einen Händedruck vom Bürgermeister gab es.

Unser Geschäft lief über Erwarten gut und ich hatte mehr als genug mit meiner Abfülltätigkeit zu tun zu der nun auch noch das Ausliefern kam. Dabei ging es mit dem Fahrrad quer durch Berlin um den guten Weinbrandverschnitt, jeweils 10 Flaschen, nach Moabit zu bringen. Ein guter Freund meiner Eltern unterstützte uns mit seinen Aufträgen sehr.

|

Abb. 20: Potsdamer Platz 17. Juni 1953

Am 17. Juni 1953 führte mich mein Weg am Potsdamer Platz vorbei. Hier trafen die Westsektoren und der sowjetische Sektor aufeinander. Im Osten war am Vortag ein Aufstand gegen das Regime ausgebrochen, der am 17. seinen Höhepunkt erreichte. Ich wurde Zeuge wie ein ostdeutscher Minister von Demonstranten nach Westberlin geschleppt wurde und anständig verprügelt wurde. Ich glaube es war Otto Nuschke. Unsere Polizei befreite ihn und geleitete ihn bis an die Sektorengrenze.

In Rauchschwaden von brennenden Gebäuden gehüllt, tauchten plötzlich russische Panzer auf. Sie fuhren in die protestierende Menschenmenge, mindestens ein Mensch wurde überrollt und zermalmt. Es war schrecklich. Nach dem brutalen Eingreifen der Sowjets brach der Aufstand zusammen. Wir Berliner im Westteil mussten ohnmächtig mit ansehen wie wieder eine Chance auf Vereinigung vertan wurde. Von den Westmächten wurden keine Anstalten gemacht helfend einzugreifen. Der Boykott der Westberliner gegen die unter ostzonaler Verwaltung stehende S-Bahn war so ziemlich das einzige Mittel um gegen das unmenschliche Regime im Osten zu protestieren. Es kam zu schweren Schlägereien mit der ostzonalen Transportpolizei die auf Westberliner Bahngelände operieren durfte.

|

Die Ferien verbrachte ich diesmal in Berchtesgaden Schönau. Mein Vater fuhr mit mir hin und blieb zwei Wochen dort. In dieser Zeit unternahmen wir fast täglich Bergtouren obwohl das Wetter sehr zu wünschen übrig ließ. Mitte Juli schneite es bis 1000m herunter. Im Steinernen Meer kamen wir in Schwierigkeiten die Schutzhütte zu finden. Nach der Abreise meines Vaters blieb ich eine Woche alleine in der Pension. Die Mahlzeiten hatte ich in meinem Stammlokal bestens organisiert. Die Kellnerin hatte ich instruiert mir mittags ein Schnitzel und abends zwei Schnitzel zu servieren, dieselben wurden mit einem Liter Bier heruntergespült. Mein Spitzname war „Schnitzeldieter“. Selbst bei vollem Lokal funktionierte alles hervorragend. Nach der Ankunft meiner Mutter änderte sich nichts, während ich mein Essen prompt bekam musste sie warten. Nur ihr klarzumachen das Bier in Bayern ein Nahrungsmittel ist war schon etwas schwieriger. Auch mit ihr machte ich Bergtouren und schöne Ausflüge nach Salzburg und Umgebung. In der Nähe von Salzburg beginnt der Aufstieg zur Schellenberger Eishöhle im sagenumwobenen Untersberg. Es war schon fantastisch in den Höhlen bei sich ständig verändernden Lichteffekten zu wandern. Salzburg selbst mit seinen vielen Sehenswürdigkeiten war immer einen Tagesausflug wert.

Im selben Jahr wurde unser Laden vergrößert und modernisiert. Da meine Eltern nun nur noch ein Zimmer zum Wohnen hatten musste ich als Untermieter bei Bekannten einziehen. Es gab noch die staatliche Wohnungsbewirtschaftung und uns wurde keine Wohnung zugewiesen. Wir waren als nicht bedürftig eingestuft. So hatte seit meinem 13ten Lebensjahr eine sturmfreie Bude. Die Schule nahm mich nun mehr und mehr in Beschlag sodass ich meine Hilfe im Geschäft stark einschränken musste. In den Ferien ging es wie gewohnt in die vertraute Umgebung nach Berchtesgaden. Das Leben hatte sich endlich normalisiert.

Abbildungen 1-20: Vom Autor zur Verfügung gestellt.

Veröffentlichung Oktober 2011. Gelsenzentrum - Verein für regionale Kultur- und Zeitgeschichte Gelsenkirchen Veröffentlichung Oktober 2011. Gelsenzentrum - Verein für regionale Kultur- und Zeitgeschichte Gelsenkirchen

|

|

|