Bild G. Ratke: Ein für die Zeit typisches Kolonistenhaus

Die deutschen Kolonisten gingen nur sehr selten Verbindungen mit Polen ein. Sie heirateten meistens untereinander und sprachen fast ausschließlich deutsch. So kam es, dass - obwohl meine Großmutter in Polen geboren wurde – sie fast gar nicht polnisch konnte. Mein Vater Hermann, geboren 1905, erlernte den Beruf des Bautischlers und arbeitete u. a. eine Zeitlang in Warschau. Nach Übernahme des Hofes nach dem Tode seiner Eltern in Sadoleś, weil er der älteste Sohn war, heiratete er 1934 meine Mutter, die zu ihm hinzog und wo ich am 18. November 1935 geboren wurde.

|

Günter Ratke schreibt in seiner Chronik Płatkownica-Sadoleś:

Gustav Hintz, verheiratet mit einer Minke. Die Eheleute Hintz verstarben beide in den 30er Jahren. Der Sohn Hermann Hintz war als Sargmacher tätig. Er kam 1945 durch einen Stromschlag in der Nähe von Wilster ums Leben. Seine Witwe, eine Lemke aus der Kolonie Groß Paprotsch, dort geboren 1913, lebt heute in St Michaelisdonn/Dithmarschen. Der Sohn ist ein talentierter Musiker, der ein Bläserensemble leitet und auch schon im Fernsehen aufgetreten ist. Die Eheleute Hermann und Olga Hintz sind die Paten meines inzwischen schon verstorbenen Onkels Waldemar Ratke (*1939).

Ludwig Minke, verh. mit Juliane Hintz. Minke war der direkte Nachbar unserer Familie in Sadoles. Sein Hof war nur wenige Meter entfernt. Wie mir meine Großmutter erzählte, war es ursprünglich der Hintz-Hof, doch überließ der alte Hintz dieses Anwesen seinem Schwiegersohn und baute sich nebenan einen neuen Hof. Minke war nebenbei Gärtner. Jeden Dienstag stand er in Sadowne auf dem Markt. Er hatte aber nie ernsthafte Konflikte mit seinen polnischen Konkurrenten. Seine Salzgurken galten als die besten weit und breit. Seine Frau war kränklich, so daß er sich häufig das Essen selbst bereiten mußte. Ein überliefertes Gericht von ihm war gebratenes Euter in Buttermilch. Selbst den vieles gewohnten Kolonisten schauderte bei dem Gedanken, derartiges essen zu müssen. Die Tochter Olga war im Alter meiner Großmutter. Sie hatte einen sehr zweifelhaften Ruf. Verheiratet war sie mit Ludwig Sollert aus Morzyczyn. Wegen ihr hatten sich zwei ihrer „Verehrer" zerstritten. Als der eine von seinem Besuch bei Olga zurückkam, schoß ihn der andere nieder. - Olga Minke hat das Hochzeitskleid meiner Großmutter geschneidert. Ludwig Minke starb während der Flucht 1945 irgendwo in Pommern, konnte aber, wie Olga meiner Großmutter schrieb, mit Sarg und Pastor würdevoll beerdigt werden.

|

Erste Erinnerungen

Als nach Ausbruch des zweiten Weltkrieges am 1. September 1939 die deutschen Truppen in Polen einmarschierten, wurden zunächst alle deutschstämmigen Männer – und so auch mein Vater – nach Bereza Kartuzka, einem Lager, das bereits zur russischen Zeit existierte, interniert. Nach der Besetzung ganz Polens wurden sie entlassen und mussten sich entscheiden, ob sie für Polen oder Deutschland optieren wollten. Es war selbstverständlich, dass sie sich für Deutschland entschieden haben. Das hatte zur Folge, dass wir aus dem polnischen Teil in das bis kurz vor Warschau ausgedehnte "Warthegau" umgesiedelt wurden, wo meine Eltern einen polnischen Hof übernehmen mussten.

Die polnische Familie kam bei ihren Nachbarn oder Verwandten unter. Dabei kam es meiner Erinnerung nach zu einer Auseinandersetzung mit den polnischen Besitzern, infolge der - um es vorweg zu nehmen - eine männliche Person verhaftet und interniert wurde. In dieser Auseinandersetzung spielte der jüngere Bruder meines Vaters Gustav eine wichtige Rolle. Was weiter geschah, weiß ich nicht. Es wurde vor mir – ich war da noch keine 5 Jahre alt – geheim gehalten.

Meine ersten Erinnerungen knüpfen sich an den Treck, mit dem wir von Sadolesch nach Dzierżążnia, das die Deutschen in Günthersrum umbenannten, zogen. Das Dorf liegt an der Hauptstraße, die Warschau mit Thorn verbindet und weiter nach Bromberg führt. Ich erinnere mich an den Wagen, auf dem wir fuhren und an den Kühe angebunden waren, deren kaputte Hufe mit Lappen umwickelt wurden, um deren Verletzungen und Schmerzen zu lindern.

Die Kriegszeit

Nach Übernahme des Hofes von der polnischen Familie begann mein Vater, ihn zu bewirtschaften. Dabei habe ich mit meinem Vater Kuh- und Pferdemist aufs Feld gefahren und habe "geholfen" zu düngen. Wir hatten vier Pferde und zehn Kühe sowie Schweine und Geflügel. Die Felder wurden bestellt und uns wurden polnische Hilfskräfte zugeteilt. Es war je ein Knecht für die Pferde, ein jüngerer für die Kühe und eine Magd für die Hauswirtschaft. Den polnischen Hilfskräften aus den Nachbardörfern war es lieber bei uns zu arbeiten, als zu Zwangsarbeiten ins Reich deportiert zu werden. Am 15. Mai 1940 wurde meine Schwester Hilde geboren.

Bild: Juden in Płońsk, 1940

Bei einigen Fahrten in die etwa 10 km entfernte Kreisstadt Płońsk – von den Deutschen in Plönen umbenannt - beobachtete ich armselige bärtige Männergestalten vor den Häusern sitzen. Es waren Juden, wie mir mein Vater erklärte. Nach kurzer Zeit hörte ich, dass dort ein Ghetto eingerichtet wurde, in das alle Juden eingewiesen wurden. Von dort wurden sie in Züge verladen und abtransportiert. Man erzählte sich, dass aus ihnen "Seife" gemacht werden würde, d. h., dass sie vernichtet werden würden. An den Maßnahmen bis zum Abtransport beteiligten sich alle deutschen Männer, die inzwischen in der SA (Sturmabteilung) organisiert waren. Nach einer gewissen Zeit wurde mein Vater zum Militär eingezogen. Die Grundausbildung absolvierte er in der Festung Modlin, wo Bug und Narew in die Weichsel münden. Mit meiner Mutter besuchte ich ihn dort. Als er an die Front kam, erlitt er einen Lungendurchschuss. Nach seiner Genesung wurde er erneut eingezogen. Bis zur Flucht im Januar 1945 musste meine Mutter allein mit den polnischen Hilfskräften den Hof bewirtschaften. Nach einem stark verregneten Sommer wurden auch deutsche Soldaten zur Erntebergung eingesetzt. Meine Mutter litt unter Herzbeschwerden und Gallensteinen. Sie kam öfter in das Krankenhaus der Kreisstadt. Während ihrer Abwesenheit bewirtschafteten die polnischen Hilfskräfte den Hof. Da wir zu ihnen ein gutes Verhältnis hatten, verrichteten sie ihre Arbeiten gewissenhaft. Im Sommer 1943 wurde mein Bruder Hermann geboren.

|

Bild: Eine Deutsche Schule in Polen, 1940

1941 wurde ich eingeschult. Es war eine einklassige Dorfschule, in der alle Altersstufen unterrichtet wurden. Bis zur dritten Klasse habe ich es geschafft. Polnische Kinder und Jugendliche waren vom Schulbesuch ausgeschlossen. Wir fühlten uns schon als "Herrenmenschen". Mein Verhältnis war besonders zu dem jüngeren Kuhhirten gut, weil er für mich verschiedene Spielsachen anfertigte. Mit zunehmenden Kampfhandlungen, die immer näher kamen, zogen immer mehr Militärkolonnen, Flüchtlinkstrecks und Gefangene, die ausgemergelt und zerlumpt waren, an uns vorbei. Den Gefangenen durften unter strenger Bewachung keine Lebensmittel zugesteckt werden. Die dem Marschtempo nicht folgen konnten, wurden unterwegs einfach erschossen und im Straßengraben liegengelassen. Unter den Militärkolonnen befanden sich auch ungarische Truppen.

|

Überall lag viel Munition herum, mit der wir spielten. Aus großen Kanonengeschossen entfernten wir durch Klopfen die Projektile, schütteten das Stangenpulver aus und häuften es an. In diese Aufschüttungen steckten wir andere Geschosse und zündeten das Pulver an. Während der Explosionen versteckten wir uns hinter Bäumen. Von diesen "Spielchen" durften unsere Eltern nichts erfahren.

Bild G. Ratke: Hermann Hintz, der Vater von Gustav Hintz

Immer wieder hörten wir von Partisanenüberfällen. Noch bereits während der Zeit als mein Vater zu Hause war, fuhr ich mit ihm mit dem Zug nach Thorn zu seiner Schwester. Plötzlich bremste der Zug und hielt auf freier Strecke. Dabei bemerkte der Lokführer, dass die Schienen auseinander gedreht waren. Die Vorderräder sprangen aus den Schienen, aber der Zug blieb stehen. Nach einigen Stunden wurden wir mit einem anderen Zug abgeholt. Während des Aufenthalts auf freier Strecke befürchteten wir Beschuss von Partisanen aus den Wäldern beiderseits der Bahnlinie. Aber es blieb ruhig.

|

Als die Front immer näher kam und wir immer mehr Flüchtlinge aus dem Osten aufnehmen mussten, fingen auch wir an, uns auf die Flucht vorzubereiten. Zwei große Wagen für je zwei Pferde wurden zurechtgebaut. Kisten mit Verpflegung, Bekleidung und Betten wurden aufgeladen, aber alle mussten warten, bis die Erlaubnis von höheren Stellen kam loszufahren. Als sie dann kam, war es bereits zu spät.

Den einen Wagen kutschierte meine Mutter und den anderen unser Pferdeknecht. Auf der mit Militärfahrzeugen, die immer Vorfahrt hatten, und Flüchtlingswagen überfüllten Straße kamen wir nur langsam voran. Durch ständige Angriffe der Tiefflieger lagen in den Straßengräbern nicht nur tote Menschen, sondern ganze Fuhrwerke und Pferdekadaver. Nach einer verbrachten Nacht auf einem an der Straße liegenden überfüllten Hof erblickten wir am nächsten Morgen fremde Gestalten. Es waren russische Soldaten. Für uns kam der Befehl, in unsere Dörfer zurückzufahren.

Die schlimme und schwere Zeit

Bild: Flüchtlingstreck in Polen, 1945

Für mich brach eine Welt zusammen. Wir setzten uns auf unsere Wagen und die Fahrt zurück begann. Ein einziger Gedanke beschäftigte mich die ganze Zeit: ich versuchte mir vorzustellen, wie wir erschossen werden. Denn etwas anderes konnte ich mir nach der Zeit, in der die Deutschen in Polen herrschten und die Polen wie Untermenschen behandelten, nicht vorstellen. Ich fand mich mit dem Gedanken ab und wartete nur auf den Zeitpunkt der Exekution. Als auf unserer Fahrt zurück nach Dzierżążnia der Abend kam und die Nacht einbrach, wurden wir unterwegs zunächst von russischen Soldaten angehalten. Was ihnen gefiel, nahmen sie uns ab und tauschten ihre schwachen Pferde gegen unsere aus. Auf den weiteren Wegen hielten uns polnische Wegelagerer an und nahmen uns alles ab, bis auf die Schuhe und warme Oberbekleidung. Meine Füße wickelte ich in Lappen, denn der Frost war sehr stark. Nach einigen Tagen kamen wir in einem Haus unter, das bereits vor dem Kriege einer deutschen Familie gehörte, denn auf den von uns vorher bewohnten Hof kehrten die rechtmäßigen Besitzer zurück.

|

Da es so wie uns mehreren Familien erging, versammelten sich in dem kleinen Einfamilienhaus rund zwanzig bis dreißig Frauen mit Kindern und ein paar alte Männer. Wir schliefen auf Stroh wie die Heringe nebeneinander. Dieses Haus wurde von den Polen - in Anspielung an die Einrichtungen der Deutschen - "Ghetto" genannt. Tägliche Besuche früherer polnischer Nachbarn, die fürchterliche Rache mit körperlichen Misshandlungen an meiner Mutter und mir nahmen, waren die Regel. Mit weiß-roten Armbinden versehen und Gewehren mit Bajonetten ausgerüstet gaben sie sich als Milizionäre aus. Sie suchten nach Männern der dort untergebrachten Familien. Im Stall, in dem sich Stroh befand, stachen sie mit den Bajonetten in die Strohhaufen und hofften, versteckte Personen zu treffen. Die Männer waren aber im Krieg.

Die Misshandlungen wollten kein Ende nehmen. Nachts holten sich russische Soldaten Frauen. Eine Frau, die sich wahrscheinlich gewehrt hat, wurde in ein Loch gestoßen und die Männer zielten und schossen auf ihren Kopf. Da es dunkel war, trafen sie nicht genau und die Frau schleppte sich zu uns nach Hause. Alle Frauen wuschen ihre Wunden und sie überlebte.

Der Hunger war unerträglich und ich ging zu den polnischen Bauern betteln um Brot und Milch für meine beiden kleinen Geschwister und meine Mutter. Einige gaben mir etwas, andere jagten mich mit dem Hund vom Hof. Als ein polnischer Bauer des Dorfes, aus dem unsere frühere Magd und der Pferdeknecht stammten, einen Kuhhirten und -knecht suchte, brachte mich meine Mutter Ende Januar oder Anfang Februar, durch tiefen Schnee rund acht Kilometer weit stapfend, zu ihm hin. Wenigstens ich sollte ihrer Meinung nach nicht hungern.

Beim Bauern

Ich war neun Jahre alt und hatte rund zwölf Stück Vieh zu versorgen. Während der Winterzeit musste ich Rüben klein schneiden, Heu vom Boden holen und die Kühe tränken. Das Wasser aus dem Ziehbrunnen zu schöpfen, war nicht ungefährlich, denn das Eis vor dem Brunnen wurde durch das verschüttete Wasser immer höher und beim Herausholen des schweren Holzeimers bestand leicht die Gefahr, das Übergewicht zu verlieren und in den tiefen Brunnen zu stürzen. Im Sommer hütete ich mit einem scharfen Hund das Vieh auf den Feldern. In der Familie befanden sich zwei etwa gleichaltrige Geschwister. Sie besuchten eine polnische Schule, was ich als ganz gerecht ansah, denn während der Kriegszeit durften wir die Schule besuchen und die polnischen Kinder und Jugendlichen nicht.

Inzwischen wurde meine Mutter zu Zwangsarbeiten auf einem Gut geholt und meine beiden kleinen Geschwister befanden sich in einem katholischen Kinderheim. Sonntags erhielt meine Mutter die Erlaubnis, mich zu besuchen. Wir verbrachten dann ein paar Stunden gemeinsam auf dem Feld beim Hüten der Kühe. Dabei half sie mir bei der Entlausung, denn sowohl im Haar als auch in den Kleidern war ich mit dem Ungeziefer übersät. An den Tagen nach solch einem Besuch suchte ich immer wieder die Stellen auf, wo wir zusammen saßen.

Während der Winterzeit schlief ich im Verschlag direkt bei den Kühen, so dass sie mich mit dem Schwanz beim Wedeln erreichen konnten. Es war warm, aber mein Schlaflager war voller Ungeziefer. Im Sommer schlief ich auf dem Heuboden.

In Polen wurde und wird auch jetzt wieder sowohl der 1. Mai als Tag der Arbeit als auch der 3. Mai als Tag der ersten polnischen Verfassung gefeiert. In dem Dorf wurde auch mit Musik (Akkordeon und Klarinette) ein Umzug mit anschließendem Tanz veranstaltet. Die Musik hat mich schon damals sehr fasziniert.

Im Spätherbst 1945 kam ich vom Bauern Kamiński zum Bauern Krakowiak, der körperlich behindert war und deshalb wahrscheinlich mehr Hilfe brauchte. Meine Aufgabe war auch da die Versorgung der Kühe. Den ganzen Winter hindurch musste ich das Vieh tränken und füttern. Meine Hände waren von der Feuchtigkeit und Kälte geschwollen und die Haut war zerplatzt.

Ende der Zeit beim Bauern

Bild: Karte von Płońsk, zum Vergrößern anklicken

Im Frühjahr 1946 – es muss wohl im März gewesen sein – besuchte mich meine Mutter und bat den Bauern, er möchte mir erlauben, zu meinen Geschwistern nach Płońsk mitzukommen, damit ich mich von ihnen verabschieden könnte, denn sie sollten in ein anderes Heim verlegt werden. Unter diesem Vorwand bekam sie vom Gutsverwalter frei und brachte mich in das Kinderheim zu meinen Geschwistern und bat die katholischen Schwestern, mich mit dem Transport nach Schwez an der Weichsel (Świecie) mitzunehmen. Ihr Plan war, dass ich mich um die Kleinen kümmern sollte. Nach zweitägiger Fahrt in einem Viehwaggon erreichten wir das Sammellager für deutsche Kinder und Jugendliche in Schwez an der Weichsel. Die Jungen wurden in einem Block und die Mädchen in einem anderen untergebracht. So hatte ich zu Hilde noch Kontakt. Hermann kam in ein Kleinkinderheim. Dort verbrachte ich etwa zwei Wochen. Die Verpflegungssituation war sehr schlecht. Die größeren Jungen terrorisierten die jüngeren und nahmen ihnen Teile oder auch die ganzen kärglichen Brotrationen ab. Als ich das sah, stahl ich heimlich einem der Angst und Schrecken verbreitenden größeren Jungen Brot und brachte es Hilde. Das kam heraus und ich sollte nachts gezüchtigt werden, aber zum Glück wurde am selben Abend ein Transport aus rund vierzig Jungen zusammengestellt und wir wurden mit dem Zug nach Szubin gebracht. So entkam ich den sicheren Misshandlungen, konnte mich aber gar nicht von Hilde verabschieden.

Die Erziehungsanstalt in Szubin

Eingangstor des Lagers in Szubin

Das Lager in Szubin

|

Wir trafen an einem Vormittag in Szubin ein und gingen in einer Kolonne zum anderen Ende der Kreisstadt (etwa 2 km), wo sich die Erziehungsanstalt befand. Ein vier Meter hoher Doppelzaun aus Stacheldraht begrenzte das Gebiet der Erziehungsanstalt, auf das wir durch ein Tor einmarschierten. Die hohen Zäune mit Stacheldrahtverhauen stammten aus der Kriegszeit, denn hier haben die Deutschen ein Gefangenlager für alliierte Soldaten eingerichtet. Die Begrüßung war sehr deutlich, denn jeder Versuch, die Anstalt zu verlassen, würde strenge Strafen nach sich ziehen.

Vor dem Kriege war es eine Besserungsanstalt, deren Direktor wieder derselbe war. Als wir ankamen befanden sich hier etwa dreißig deutsche und zehn polnische Jugendliche. Nach und nach stieg die Zahl der Jugendlichen auf etwa 160 bis 200 an. Die deutschen Jugendlichen wurden hier deshalb eingeliefert, weil deren Eltern zu Zwangsarbeiten herangezogen wurden. Bei den polnischen Jugendlichen handelte es sich zunächst um Waisen und nach und nach um solche, die straffällig wurden.

|

Das größte Problem war der Hunger. Die Brotrationen waren so klein, dass keiner davon satt wurde. Das führte dazu, dass sich sofort eine Hierarchie unter den Insassen herausbildete, unter der besonders die deutschen und jüngsten Jugendlichen zu leiden hatten. Mit brutaler Gewalt wurden sie terrorisiert und mussten sehr oft ihre Essensrationen abgeben. Nach Meldungen solcher "Behandlungen" rächten sich die Täter in den Nächten und bei anderen Gelegenheiten noch schrecklicher. Es gab auch Fluchtversuche, aber nach Ergreifung durch die Polizei wurden die Rückkehrer in Arrestzellen untergebracht und mussten dort eine oder zwei Wochen verbringen. Die Arrestzellen glichen ganz genau Gefängniszellen mit hoch angebrachten vergitterten kleinen Fenstern und Holzpritschen.

In der Anstalt befanden sich ein Landwirtschaftsbetrieb, eine Gärtnerei sowie verschiedene Werkstätten. Wir wurden verteilt und so kam ich in die Gärtnerei. Den ganzen Sommer über war es dort ganz gut, denn heimlich war es möglich, etwas Obst oder Gemüse zu ergattern und so den größten Hunger zu stillen. Die Arbeit dagegen war für mich (ich war inzwischen 10 Jahre alt) sehr anstrengend. Bei dem Gärtnermeister war ich einigermaßen beliebt und so durfte ich mit einem älteren und größeren Jungen an einem Tag Holz privat für ihn sägen. Dafür bekamen wir je ein ganzes Brot. Ich wurde satt und versteckte den Rest unter meinen Strohsack im Bett. In der Nacht wurde mir das Brot gestohlen.

Der nächste Winter war sehr streng. Die Zahl der Jugendlichen wuchs inzwischen auf etwa einhundert an. Wir schliefen in einem großen Saal auf Strohsäcken zu zweit in einem Holzbett mit zwei Decken. Sowohl Wanzen als auch anderes Ungeziefer quälten uns. Hinzu kam, dass in dem Schlafsaal lediglich ein kleiner Eisenofen zum Heizen da war. Die zugeteilte Kohleration pro Tag betrug 5 kg. Davon konnte unmöglich der Raum beheizt werden. So verbrannten wir die Bretter aus den Holzgestellen. Im nächsten Frühjahr wurden alle Räume desinfiziert und die Holz- durch Metallbetten ersetzt. Das Ungeziefer wurde mit reichlich DDT-Pulver bekämpft.

Das Ergebnis der hygienischen Zustände war eine verseuchte Haut mit Krätze. Ich musste zwei Wochen in Quarantäne verbringen, und so bin ich durch das Einschmieren mit stark riechender Salbe diese unangenehme Krankheit losgeworden.

Für den Winter versuchte ich mir eine wärmere Bleibe zu suchen, und so meldete ich mich beim Schmied an. Er nahm mich, und da ich dort der kleinste war, musste ich vor allem das Feuer durch ständiges Betätigen des Blasebalgs am Lodern halten. Hilfsgriffe beim Pferdebeschlagen und ähnlichen Tätigkeiten gehörten zu meinen Aufgaben.

Das anstaltseigene Wasserwerk wurde von dem Schmiedemeister betreut. Diese Aufgabe übertrug der Meister mir, weil er offensichtlich Vertrauen zu mir hatte. Im Alter von 12 Jahren war ich dafür verantwortlich, dass immer Wasser im Rohrnetz vorhanden war. Ich musste immer die Pumpen ein- und ausschalten, die Wasser aus den Brunnen in einen Behälter pumpten, aus dem es dann in einen Druckkessel kam und ins Netz verteilt wurde. Für mich war das eine willkommene Gelegenheit, mich allein in einem Raum aufzuhalten. Im Winter beheizte ein eiserner Ofen den Raum. Es war ganz gemütlich.

Im Frühjahr 1948 meldete ich mich beim Schneider an. Dort lernte ich vor allem, die kaputte Bekleidung der Jungen zu reparieren. In Hosen und Jacken wurden Flicken eingesetzt. Wenn alles fertig war, nähten wir Fußbälle und stopften sie mit Lappen aus. Wir tauschten sie gegen Brot. Der Meister war mit mir ziemlich zufrieden und meinte, ich könnte ein guter Schneider werden, denn nach gar nicht langer Zeit nähte ich Hosen zu Anzügen, die der Meister zugeschnitten hatte.

Die Schule

Von unserer Ankunft im Frühjahr 1946 an waren wir nur zu Arbeiten eingesetzt. Im Herbst desselben Jahres wurde eine 6-klassige Schule eingerichtet. Jeder Jugendliche wurde nach einem Lese- und Schreibtest einer Klasse zugeordnet. Obwohl ich niemals polnisch schreiben und lesen gelernt habe, schaffte ich es, in die vierte Klasse zu kommen. Beim Vorlesen an einem trüben Herbsttag stotterte ich, weil ich wegen meiner angeborenen Sehschwäche die Buchstaben und Wörter nicht gut sehen könnte. Der Lehrer meinte, ich müsste in eine niedrigere Klasse zurück versetzt werden. Das betrübte mich sehr. Ich sagte, dass ich eine Sehschwäche hätte und so bekam ich eine Brille, mit der ich gut sehen konnte. Meine Sehschwäche wurde noch zu Hause festgestellt und ich fuhr kurz vor unserer Flucht noch nach Thorn mit meiner Mutter und sollte die Brille nach einiger Zeit bekommen, aber da überrollten uns schon die russischen Truppen.

Die Anstaltsschule besuchte ich bis zur sechsten Klasse. Da in Polen für das Weiterlernen an den Mittelschulen der Abschluss einer 7-klassigen Schule erforderlich war, ging ich ein Jahr lang als einziger in die städtische Schule. Da die meisten deutschen Jungen Kontakte zu ihren Eltern oder Verwandten hatten, durften sie nach einer Befragung nach Deutschland ausreisen. Ich blieb dort, weil ich niemanden hatte, zu dem ich hätte ausreisen können. Der Kontakt zu meiner Mutter war völlig abgebrochen, und von den kleineren Geschwistern wusste ich auch nichts.

Die Blaskapelle

Im Herbst 1948 kam ins Heim ein Kapellmeister, der auf Wunsch des Direktors eine Blaskapelle aufbauen sollte, wie es bereits vor dem Kriege war. An einem Abend nach dem Abendbrot gab der Kapellmeister auf der Trompete zusammen mit seinem Schwager – Akkordeon - und Schwiegervater – Schlagzeug - ein kleines Konzert. Alle Jungen waren begeistert und nun sollten sich die für die Blaskapelle melden, die geeignet wären, ein Instrument zu lernen. Es meldeten sich rund sechzig Jungen. Ich habe mir keine Chance ausgerechnet, weil ich mich ganz zum Schluss in die Liste eintragen ließ. Nach Überprüfung des Gehörs wurde ich aufgenommen. Ich fragte gleich, welches Instrument ich wohl lernen sollte. Der Kapellmeister meinte, dass meine Lippen für die Trompete geeignet wären. Ich war hoch erfreut, aber als ich beim ersten Kontakt mit dem Instrument keinen Ton heraus bekam, auf der Klarinette das jedoch klappte, entschied ich mich für dieses Instrument.

Bild Gustav Hintz:

"Ich bin in der 3. Reihe von unten ganz links mit der Klarinette"

Da ich auf der Klarinette gute Fortschritte machte, wurde ich bald zu Tanzveranstaltungen mitgenommen, auf denen die kleine Kapelle des Kapellmeisters spielte. Das war für mich eine wunderbare Sache, denn ich kam aus dem Heim heraus, bekam andere Menschen zu sehen, die sich nach unserer Musik vergnügten, und die Verpflegungssituation verbesserte sich nicht unbeträchtlich. Außerdem gab es auch schon etwas Geld. Um ein vollwertiges Mitglied der Tanzkapelle zu werden, wurde ein Saxophon angeschafft, das ich sehr schnell neben der Klarinette erlernte. Die neu hinzugewonnene "Freiheit" verführte aber auch zum Rauchen, was wie ein Statussymbol in der Anstalt galt. Der Alkohol gehörte – wenn auch heimlich – ebenso dazu. Der erste Auftritt der Blaskapelle war am 1. Mai 1949. Es war sehr aufregend, denn wir bekamen neue Uniformen und, obwohl wir nur drei Märsche eingeübt hatten, marschierten wir stolz durch die kleine Stadt. Das Repertoire wurde immer größer und so kamen immer mehr Auftrittsverpflichtungen auf uns zu.

|

Die Musikschule

Nach Abschluss der Städtischen Schule bekam ich die Erlaubnis, die Musikschule in Bydgoszcz (Bromberg) zu besuchen. Diese Möglichkeit erhielten auch andere ältere Mitglieder unserer Blaskapelle, aber es ging den meisten von ihnen nur darum, aus der Kleinstadt Szubin nach Bromberg zu fahren und dort ein wenig die Großstadtatmosphäre zu genießen. Ich nahm die mir eingeräumte Möglichkeit sehr wichtig und freute mich darüber, dass ich bei einem Soloklarinettisten des damaligen Rundfunkorchesters Unterricht bekam. Das Üben nahm ich sehr ernst, und so verbreitete sich sehr schnell ein gewisser Ruf in der Schule, dass da ein neuer ist, der gute Fortschritte macht. Nach Umwandlung der Musikschule, in der nur Musikfächer unterrichtet wurden, in ein Musikgymnasium mit allen allgemein bildenden Fächern, bestand ich die Aufnahmeprüfung.

Die täglichen Fahrten mit dem Zug waren sehr zeitraubend, denn der Fußweg zum Bahnhof betrug ungefähr eine halbe Stunde. Ebenso weit war es in Bromberg vom Bahnhof zur Schule. Geweckt hat mich um halb sechs der Nachtwächter. Nach Rückkehr aus der Schule am späten Nachmittag mussten Schulaufgaben gemacht und geübt werden. Das spielte sich alles in den Gemeinschaftsräumen der Anstalt ab.

An Wochenenden machte ich fast regelmäßig Tanzmusik. Das durfte in der Schule natürlich nicht bekannt werden. So führte ich im gewissen Sinne ein normales Schulleben und ein mit dem Leben in einer Familie überhaupt nicht zu vergleichendes Dasein. Durch die infolge der Krieg- und Nachkriegsereignisse versäumten Schuljahre war ich der älteste Schüler in unserer Klasse. Es waren nur fünf Jungen und rund fünfzehn Mädchen. Es war mein Ziel, die Matura (Reifeprüfung) zu bestehen. Das habe ich geschafft, obwohl ich ganz auf mich allein angewiesen war. Es kümmerte sich niemand darum, wie ich in der Schule vorankam. Hätte ich aufgehört, hätte es auch niemanden weiter interessiert. Was ich jedoch dem Heim und dessen Direktor sehr zu verdanken habe ist, dass ich die Möglichkeit bekam, die Oberschule zu besuchen. Die Reifeprüfung legte ich im Jahre 1957 ab. Im Abschlusskonzert mit der Bromberger Philharmonie spielte ich den zweiten und dritten Satz des zweiten Klarinettenkonzerts in Es-Dur von C. M. v. Weber.

Der Direktor

Ein paar Worte muss ich dem Direktor der Erziehungsanstalt widmen. Kazimerz Kurpisz war ein promovierter Philosoph und Germanist. Vor dem Kriege leitete er die Besserungsanstalt, in die nur Jugendliche auf Grund gerichtlicher Verurteilungen eingewiesen wurden. Nach dem Kriege übernahm er die Erziehungsanstalt, in der die Disziplin nicht so streng war wie in einer Besserungsanstalt. Der Direktor übernahm sicherlich einige Methoden aus der Vorkriegszeit, aber nach und nach wurde die Disziplin lockerer. Dr. Kurpisz war ein vielseitig gebildeter und humaner Leiter der Anstalt. Er förderte nach Möglichkeiten Jugendliche, die Begabungen und Lerneifer zeigten.

Für zwei Entscheidungen, die er für mich traf, werde ich ihm immer dankbar sein.

Zum ersten verhinderte er, dass ich als Eleve in den Musikkorps der polnischen Armee freiwillig eintrat, denn einige Mitschüler wollten mich dazu überreden und der Militärkapellmeister wollte mich aufnehmen. Da der Anstaltsleiter mein Amtsvormund war, hätte er das genehmigen müssen. Das hat er nicht getan.

Zum zweiten bewahrte er mich davor, dass ich hätte zwei Jahre in der Armee als Rekrut dienen müssen. Ich war bereits in der vorletzten Schulklasse, als ich in das zentrale Musikensemble der polnischen Armee nach Warschau eingezogen wurde. Obwohl ich wegen meiner Sehschwäche bei der Musterung vom Grundwehrdienst zurückgestellt wurde, musste ich den Dienst antreten. Darauf hin hat Dr. Kurpisch eine Petition verfasst und sie mir zugeschickt. Ich brauchte sie nur zu unterschreiben und an das Staatspräsidium abschicken. Nach ein paar Wochen kam der Entlassungsbefehl. Ich handelte mir vom Vorgesetzten einen Rüffel ein, weil ich nicht den Dienstweg beschritten hatte. Hätte ich ihn beschritten, wäre ich mit Sicherheit nicht entlassen worden.

Die Familie Gliński

Während meiner gesamten Zeit in der Musikschule saß ich in einer Bank mit Jurek, dessen Vater Diplomingenieur war und eine höhere Funktion in der Hauptstadt hatte. Die Familie bewohne eine Etage einer Villa. Ich wurde öfter eingeladen, weil ich mich mit Jurek gut verstand. Er lernte Klavier und als Jazzer – Trompete. Damit Jurek ein wenig fleißiger werden sollte, schlug die Familie mir vor, das letzte Schuljahr bei ihr zu wohnen. Der Direktor war damit einverstanden und so fuhr ich immer am Wochenende nach Szubin, um Tanzmusik zu machen. Verpflegt wurde ich im nahe gelegenen Blindenheim. Das Essen war nicht besonders reichlich.

Nachricht aus Wilster

Kurz vor Weihnachten 1956 erhielt ich einen Anruf aus dem Heim, dass für mich ein Brief aus Deutschland da wäre. Ich war sehr überrascht und erwartete eher eine Nachricht von meinem Vater, denn nach dem wie meine Mutter misshandelt wurde und welche Strapazen sie über sich ergehen lassen musste, konnte ich mir nicht vorstellen, dass sie noch lebte.

Bild: Karte von Inowroczław, zum Vergrößern anklicken

Es war aber meine Mutter. Sie teilte mir mit, dass sie vom Roten Kreuz meine Anschrift erhielt. Außerdem teilte sie mir mit, dass meine Schwester Hilde in einem bestimmten Heim wäre. Nach telefonischen Recherchen erfuhr ich, dass sie in Inowroczław war. Dort besuchte ich sie sofort. Da sie fünf Jahre jünger ist als ich, konnte sie sich an all die Kriegs- und Nachkriegsereignisse nicht so gut erinnern. Sie schämte sich zunächst, dass sie eine Deutsche war, denn es wurde ihr eingeredet, dass die Deutschen ihre Familie umgebracht hätten. Ihr Vorname wurde in Franziska geändert. Wir stellten gemeinsam Ausreiseanträge und durften im August 1957 im Rahmen der Familienzusammenführung Polen verlassen. Während der Zeit bis zu unserer Ausreise bemühte ich mich zu erfahren, was mit meinem kleinen Bruder Hermann geschah. Ich fuhr in das Kleinkinderheim in Świecie und erfuhr dort, dass er etwa 1947 mit einem Kindertransport nach Deutschland geschickt wurde. Es wurde mir sogar die Eintragung in den entsprechenden Büchern gezeigt. In Deutschland verliert sich indes die Spur. Trotz ständiger Nachforschungen durch das Rote Kreuz konnte er nicht gefunden werden.

|

Deutschland

Sofort nach Ankunft in Wilster bemühten wir uns, einen Studienplatz an der Hamburger Musikhochschule in der Klarinettenklasse zu bekommen. Mit Hilfe meiner dolmetschenden Mutter, denn meine Deutschkenntnisse waren sehr schwach, bestand ich die Aufnahmeprüfung und nach acht Semestern schloss ich das Studium mit der "Künstlerischen Reifeprüfung" ab. Da die Berufsaussichten als Musiker nicht günstig waren, wechselte ich den Beruf und wurde nach einer dreijährigen Ausbildung 1965 Rechtspfleger. Bis 1969 war ich beim Amtsgericht Hamburg-Altona, bis 1974 bei der Justizbehörde und bis 1991 beim hamburgischen Rechnungshof beschäftigt.

Was mich nach meiner Ankunft in Deutschland sehr überraschte, war die allgemeine politische Einstellung zu der Vergangenheit. Es herrschte überwiegend eine Atmosphäre der Kränkung über den "ungerecht" verlorenen Krieg. Die Flüchtlinge und Vertriebenen konnten und wollten auch nicht einsehen, dass es die Schuld Deutschlands an den Folgen war. Meine Kontakte zu Polen habe ich weiterhin aufrechterhalten – zunächst mit Briefen und später durch Besuche und Teilnahme an den alle 10 Jahre stattfindenden Absolvententreffen der Bromberger Musikschulen.

Bild: G. Ratke, Malbork (Marienburg)

Seit 1999 engagiere ich mich sowohl als Übersetzter als auch musikalisch bei der Förderung der von der Stadt Wilster mit der Kleinstadt Nowy Staw (früher Neuteich) im Großen Werder im Kreis Malbork (früher Marienburg) begründeten Partnerschaft. Dafür bin ich 2003 mit der Ehrennadel des Landes Schleswig-Holstein von Ministerpräsidentin Simonis geehrt worden.

|

Nachtrag

Bild: Filmplakat "Söhne"

Zu meinem 73. Geburtstag am 18. November 2008 schenkten mir mein Neffe Ingo und seine polnische Frau Kasia, deren Hochzeit wir am 21. Juni 2008 in Warschau gefeiert haben, die DVD mit dem Film "Söhne" von Volker Koepp. Die Erzählungen der Brüder, die jünger sind als ich und deshalb sich nur an die Nachkriegszeit erinnern, während ich die Kriegszeit bewusst erlebt habe, was ich bereits kurz beschrieb, haben mich verständlicherweise sehr berührt und viele Erinnerungen in mir wachgerufen. Am übernächsten Tag nach der sehr schönen Trauzeremonie in der Warschauer St. Barbara-Kirche mit einem katholischen Priester und einem evangelischen Pastor sowie der anschließenden Hochzeitsfeier im Hotel mit polnischen und aus Deutschland angereisten Verwandten besuchten wir auf Wunsch meines Sohnes Martin meinen Geburtsort Sadoleś. Diesen Ort besuchte ich zum ersten Mal nach unserer Umsiedlung im Jahre 1939. Wir waren von dem kleinen Ort sehr angetan. Es ist sauber und die Felder sind bestellt. Ich sprach angetroffene Einwohner an und erzählte ihnen, dass ich dort geboren wurde und dass meine Eltern sog. deutsche Kolonisten waren. Einer der Gesprächspartner führte uns darauf hin zu einer 80-jährigen Frau, die mir bestätigte, dass die polnischen und deutschen Einwohner vor dem Kriege sehr friedlich miteinander lebten. Als die Deutschen umgesiedelt wurden, fiel allen der Abschied sehr schwer.

Gustav Hintz, im September 2009

Ein besonderer Dank an Gustav Hintz, der diesen Abriss seiner Lebensgeschichte dem GELSENZENTRUM e.V. zur Verfügung gestellt hat. Kontaktaufnahme mit Gustav Hintz: → Mail an GELSENZENTRUM e.V.

|

Die Kolonie Płatkownica-Sadoleś

|

Günter Ratke schreibt in seiner Chronik Płatkownica-Sadoleś:

Es muß ein wunderschönes Fleckchen gewesen sein, die deutsche Kolonie Płatkownica-Sadoleś am Bug, im Kreis Wengrow. Jeder, der dort gelebt und jeder, der sich dort einmal aufgehalten hat, kann es bezeugen. Es ist flaches Land dort, mit saftigen Wiesen, durchzogen mit kleinen Wäldchen, kleineren Baumgruppen, teilweise alleinstehenden riesigen Bäumen, die die Rodung des Urwaldes überstanden hatten, durchzogen von Bächen, Kanälen und mit kleinen Seen. Es gab aber auch sandige Gegenden, Reste von Sanddünen, Kiefernwälder und vereinzelt stehende Holzhäuser mit Reetdächern der Kolonisten. In den Sommermonaten herrschte ein heißes Klima. Die häufigen Gewitter waren meist sehr stark und nicht selten schlug es in ein Holzhaus ein, so daß innerhalb weniger Minuten nur noch ein rauchender Haufen Asche vorhanden war. Durch die zahlreichen Feuchtigkeitsgebiete gab es zahlreiche Mückenschwärme und andere Insekten. Des Abends hörte man die Frösche quaken, die Grillen zirpen und die Vögel zwitschern. Es war gleich einem Konzert, aber unbeschreiblich schön, noch Natur, wie sie heute nur noch selten gefunden wird.

Die Kolonie Płatkownica-Sadoleś hatte 1939, als die Deutschen sie verlassen mußten, etwa 1500 deutsche Einwohner. Dazwischen lebten polnische Bauern, teilweise alteingesessen, teilweise hatten sie mit den deutschen Kolonisten das Land urbar gemacht Andere hatten sich in der Zeit danach, nach der Bauernbefreiung 1864, dort eingekauft. Die deutschen Einwohner waren evangelisch. 1842 hatten sie sich zu einer Filialgemeinde von Wengrow zusammengeschlossen. Die offizielle Bezeichnung Platkowniza-Sadoles kam erst in diesem Jahrhundert auf. In den zwanziger Jahren dieses Jahrhunderts kamen Missionare und Prediger aus dem Westen und aus den Vereinigten Staaten von Amerika. Sie gründeten freikirchliche Gemeinden der Baptisten und Pfingstler. Die Kolonie bestand aus den folgenden Dörfern bzw. Ausbauten: Im Norden der Kolonie, am Bug, Płatkownica und Südöstlich davon, rechts der Chaussee, die die Kolonie zerschneidet, die zweite große Ortschaft, Sadoles.

|

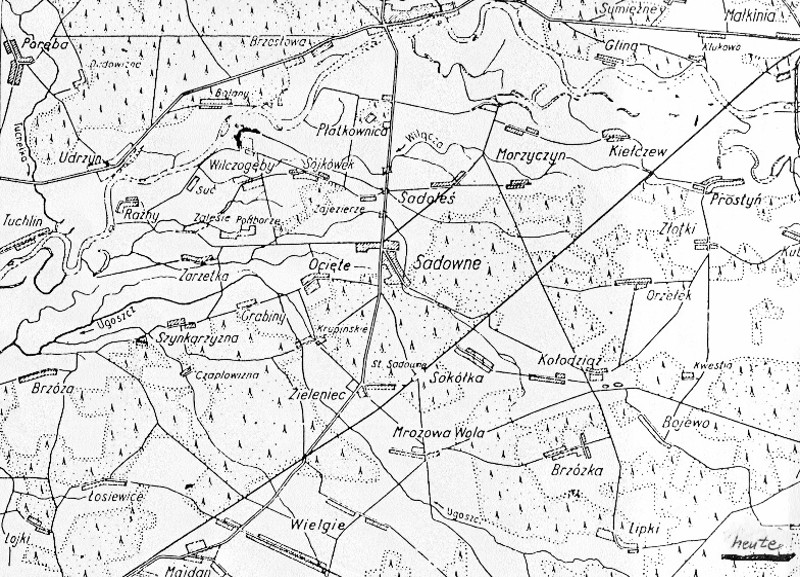

Diese Karte zeigt Sadoleś und Umgebung:

Bild: Startseite Platkowniza-Sadoles

Günther Ratke hat uns die gekennzeichneten Bilder, Texte und die Karte von Płatkownica-Sadoleś freundlicherweise zur Verfügung gestellt. Eine Chronik der Familie Ratke und anderer Bewohner von Płatkownica-Sadoleś finden Sie auf der Internetpräsenz von Günter Ratke, durch einen Mausklick auf das Bild gelangen Sie zur Chronik.

|

|