|

Einleitung - Zwangsarbeit in Gelsenkirchen

Es gehört zu den Paradoxien der Geschichte des so genannten "Dritten Reiches": Ausgerechnet diejenigen, denen alles Fremde verhasst war wie sonst kaum etwas, ließen Millionen von Ausländern ins Land. Denn ohne Zwangs- und Fremdarbeiter hätte die deutsche Wirtschaft stillgestanden. Die deutschen Männer waren während des Zweiten Weltkriegs zu einem beachtlichen Teil an der Front. Deshalb brauchten die Nazis Arbeitskräfte - und so wurden während des Zweiten Weltkriegs auf dem Gebiet des Großdeutschen Reichs zirka 13,5 Millionen Ausländer als Zwangsarbeiter rekrutiert.

Eingesetzt wurden sie in allen Bereichen des Wirtschaftslebens: Im Bergbau und der Rüstungsindustrie, der Land- und Forstwirtschaft, der Verwaltung, im Handwerk und in Privathaushalten. Fast jeder große und kleine Betrieb beschäftigte mindestens eine ausländische Arbeitskraft. Zugeteilt wurden die Zwangsarbeiter durch die Arbeitsämter. Die Tätigkeiten reichten von leichten Hilfsarbeiten bis hin zu schwerster körperlicher Arbeit, die nicht selten zur "Vernichtung durch Arbeit" führte.

Die Forschung unterteilt Zwangsarbeiter oft in Kriegsgefangene und KZ-Häftlinge. Die überwältigende Mehrheit aber bildete die Gruppe der Zivilarbeiter. Sie waren teils "freiwillig", teils unter Zwang ins Deutsche Reich gekommen. Andere von ihnen konnten in der Heimat bleiben, wurden dort aber zur Arbeit für Nazi-Deutschland gezwungen. Die Zivilarbeiter kamen unter anderem aus den Niederlanden, Belgien, Frankreich, Ungarn, Rumänien, letztlich aus allen von der Wehrmacht besetzten Ländern Europas.

Die größte Gruppe unter den Zivilarbeitern bildeten die sogenannten "Ostarbeiter" aus Polen und Russland. Zum Teil waren sie mit ihrer gesamten Familie in der Heimat auf der Straße aufgegriffen und ins Reich verschleppt worden. Ihre nationale Herkunft bestimmte ihre Lebens- und Arbeitsverhältnisse. Die Unterschiede waren gewaltig. Die "Ostarbeiter" waren in besonderer Weise entrechtet, lebten in Baracken- oder Konzentrationslagern und wurden gezwungen, sich bei unzureichender Verpflegung und gegen minimalen Lohn für den Erhalt der deutschen Kriegsmaschinerie abzuarbeiten. Den Zivilarbeitern aus Frankreich oder Belgien erging es besser. Sie waren zum Teil sogar "freiwillig" gekommen und genossen mehr Freiheiten. So konnten sie zum Beispiel das Lager, in dem sie untergebracht waren, jederzeit verlassen. Sie hatten im Allgemeinen bessere Unterkünfte und bessere Verpflegung. Aber mit zunehmender Kriegsdauer wurde der Zwangscharakter auch ihrer Arbeitsverhältnisse immer deutlicher. Die Ursache für die Besserstellung von Niederländern, Belgiern und Franzosen ergibt sich aus der faschistischen Rassenideologie: Angehörige westlicher Völker nahmen in ihr einen höheren Rang ein als die aus dem Osten.

Es gab es große Unterschiede zwischen dem Leben eines Arbeiters aus Westeuropa und dem eines aus Osteuropa. Schuld daran ist das rassenideologische Motiv der Nationalsozialisten. In der Anschauung der Nazis waren die Franzosen und Niederländer zwar Kriegsgegner, sowjetische Arbeiter als “Untermenschen” jedoch weitaus verachtenswerter. Ausländische Arbeitskräfte wurden nach Heimatgebieten unterschieden - Stand Ende 1942:

bei den fremdvölkischen Arbeitern sind zu unterscheiden

Arbeitskräfte germanischer Abstammung: Flamen, Holländer, Dänen, Norweger

Arbeitskräfte sonstiger uns verbündeter bzw. befreundeter souveräner Staaten, z.B. Italiener, Spanier, Slowaken, Kroaten, Bulgaren, Ungarn

Arbeitskräfte aus den besetzten Gebieten im Westen. Hierzu gehören die Wallonen und Belgier und alle aus Frankreich kommenden Arbeitskräfte, gleich welchen Volkstums

Arbeitskräfte aus den besetzten Gebieten des Südostens : z.B. Serben und Griechen

Arbeitskräfte aus dem Protektorat Böhmen und Mähren nichtdeutscher Abstammung (Protektoratsangehörige)

Arbeitskräfte aus den ehemaligen baltischen Staaten (Litauer, Esten und Letten)

Arbeitskräfte nichtpolnischen Volkstums aus dem Generalgouvernement und den eingegliederten Ostgebieten (Ukrainer, Weißruthenen, ferner Kaschuben, Masuren, Slonsaken, soweit sie in die deutsche Volksliste nicht aufgenommen worden sind). Zu den eingegliederten Ostgebieten gehört außer dem Gau Danzig-Westpreußen, dem Warthegau, der Regierungsbezirk Bialystok, der Regierungsbezirk Zichenau und der eingegliederte Teil von Oberschlesien. Zum Generalgouvernement gehört auch der Distrikt Lemberg.

Arbeitskräfte polnischen Volkstums aus dem Generalgouvernement und den eingegliederten Ostgebieten (Polen)

Arbeitskräfte aus dem altsowjetrussischen Gebieten, mit Ausnahme der ehemaligen Staaten Litauen, Lettland, Estland, des Bezirks Bialystok und des Distrikts Lemberg: Ostarbeiter.

(Zitiert nach: Herbert, U., Fremdarbeiter. Politik und Praxis des "Ausländer-Einsatzes" in der Kriegswirtschaft des Dritten Reiches, Berlin/Bonn 1986, S. 136)

↑ Seitenanfang

Die Beschäftigung von Ausländern im Ruhrbergbau erfolgte zwischen 1939 und 1945 in zwei Hauptabschnitten. Die "Blitzkriegphase" vom Einmarsch in Polen bis Ende 1941 und die Phase des "Abnutzungskrieges" von Anfang 1942 bis Kriegsende. Während in der ersten Phase ausländische Arbeitskräfte zum Einsatz kamen, die sich mehr oder minder „freiwillig“ hatten anwerben lassen, wurden ab 1942 vor allem zwangsweise rekrutierte Arbeiter bzw. ausländische Kriegsgefangene eingesetzt. Entsprechend der Eroberungsfeldzüge der Wehrmacht in Europa erhielt die deutsche Arbeitsverwaltung Zugriff auf neue Arbeitskräfte. Die angeworbenen Arbeitskräfte aus Italien, Kroatien, Dänemark, Belgien und Nordfrankreich hatten sich freiwillig zur Arbeit auf den Zechen des Ruhrgebietes anlegen lassen und besaßen Arbeitsverträge mit einer Befristung von sechs bis zwölf Monaten.

Dagegen wurden z.B. die nicht volksdeutschen Polen und die überwiegende Zahl der Galizier zwangsweise rekrutiert. Für die Arbeiter aus befreundeten Staaten (Kroatien, Ungarn usw.) und für diejenigen, die der "germanischen Rasse" angehörten (Niederländer, Skandinavier, Flamen), bestanden keine besonderen Verhaltensvorschriften, sie konnten i.a. wie Deutsche behandelt werden, sollten aber keine Vorgesetztenfunktion ausüben. Ihre Unterbringung brauchte also nicht in einem Lager erfolgen. Ausgenommen davon waren die Kriegsgefangenen, die einer Bewachung unterlagen.

Die "fremdvölkischen Westarbeiter" waren schärferer Behandlung am Arbeitsplatz ausgesetzt und sollten nach Möglichkeit in Lagern getrennt von den "germanischen" Arbeitern untergebracht werden, an eine Sesshaftmachung oder Familienzusammenführung war nicht gedacht. Vorkehrungen gegen Disziplinlosigkeit waren zu treffen und Arbeitsunlust und reichsfeindliches Verhalten wurden von der Gestapo verfolgt. Es bestand ein Verbot von Geschlechtsverkehr mit Deutschen. Für sowjetische "Ostarbeiter", Serben oder Polen und ab 1943 Italiener galten bezüglich Behandlung verschärfte Vorschriften. Eine strenge gesellschaftliche Isolation dieser Personengruppe gegenüber vermeintlich rassisch höherstehenden Deutschen war angestrebt.

Fremd- und Zwangsarbeiter in Gelsenkirchen

Spricht man heute über die Folgen des Zweiten Weltkrieges, wird häufig an erster Stelle genannt, daß Millionen Deutsche ihre Wohnung, ihr Zuhause verloren oder sogar ihre Heimat für immer verlassen mußten. Dabei wird allzuoft übersehen, daß bereits während des Krieges eine von den Deutschen selbst im Rahmen ihrer Kriegführung geplante und mit Zwangsmaßnahmen durchsetzte Völkerwanderung stattgefunden hatte: der Arbeitseinsatz von mehr als zehn Millionen Männern und Frauen aus allen besetzten Gebieten Europas als Fremd- und Zwangsarbeiter in der deutschen Kriegswirtschaft.

Zehntausende von ihnen lebten und arbeiteten damals in der Industriestadt Gelsenkirchen. Wie erging es ihnen hier, und was ist nach dem Ende des Krieges aus ihnen geworden? Diesen Fragen ist bisher nur unzureichend oder garnicht nachgegangen worden.

Die Behandlung von Zwangsarbeitern

Abb.: Polnische Zwangsarbeiter mussten dieses Abzeichen tragen Abb.: Polnische Zwangsarbeiter mussten dieses Abzeichen tragen

Die nationalistische Rassenideologie teilte die Zwangarbeiter in Ost- und West-Arbeiter. Zu den Ost-Arbeitern gehörten Russen, Ukrainer und Weißrussen. Die Polen wurden nicht als Ost-Arbeiter gesehen, sie bekamen einen extra Status. Zur Erkennung mussten die Zwangsarbeiter diskriminierende Abzeichen auf der rechten Brustseite jedes Kleidungsstückes tragen. Da die Angehörigen der westlichen Länder nach faschistischem Denken einen höheren Rang einnahmen als die aus dem Osten, wurden die West-Arbeiter systematisch bevorzugt. Oft hatten sie Aufseherfunktionen über die Ost-Arbeiter.

Die Zwangsarbeiter waren in Lagern, Notunterkünften (Gaststätten, Schulen) und Konzentrationslagern untergebracht, in denen sehr schlechte hygienische Verhältnisse herrschten. Auch dort wurden Ost- und West-Arbeiter getrennt. Die West-Arbeiter hatten im Gegensatz zu den Ost-Arbeitern und Polen die Erlaubnis, das Lager zu verlassen. Außerdem hatten sie bessere Unterkünfte und Verpflegung. Dies änderte sich jedoch gegen Ende des Kriegs. Alle Zwangsarbeiter waren rechtlos. Wie man behandelt wurde, hing vom Arbeitgeber, dem Vorgesetzten, dem Lagerführer und den deutschen Kollegen ab. Wenn die Zwangsarbeiter schlecht behandelt wurden, konnten sie das nicht auf dem Rechtsweg einklagen. In den ländlichen Gebieten wurden die diskriminierenden Regeln und Vorgaben nicht so ernst genommen und die Zwangsarbeiter wurden oftmals in die Familie integriert. Das Besuchen von öffentlichen Veranstaltungen wie Kino, Theater und Gottesdiensten war stark eingeschränkt. Zwangsarbeiter durften nur eigens für sie ausgeschriebene Gaststätten besuchen, da man den Kontakt zu den Deutschen so gering wie möglich halten wollte. Beziehungen und sexueller Kontakt zwischen Deutschen und Zwangsarbeitern waren strengstens verboten. Bei Verstößen oder Verdacht auf Geschlechtsverkehr drohten harte Strafen bis hin zum Tod.

|

Anwerbung und Deportation

"Ich habe im Kreis Wilna gewohnt. Nach dem Tode unseres Vaters haben meine Schwester und ich auf unserem Bauernhof gelebt. Dann habe ich eine Vorladung zum Arbeitseinsatz bekommen. Am 8. Juni 1942 sollte ich mich melden, falls ich mich nicht melde, würde die ganze Familie abgeholt. Es stand auch darin, daß wir nicht so viel zu essen mitnehmen müßten, weil wir unterwegs verpflegt würden. Nun, ich habe mich gemeldet, in einer Schule, im Gymnasium war das. Dort war dann die Untersuchung. Eine Reihe Männer, eine Reihe Frauen und Mädchen, Mädchen ab 13 Jahren haben sie genommen, und die und ihre Mütter haben geweint. Später wurden wir in Viehwaggons verladen, die furchtbar schmutzig waren Vorher waren in diesen Waggons Kühe, daher hat es auch gestunken, und alles war naß. Dann sind wir abgefahren. Am 13. Juni 1942 sind wir abgefahren. Wir sind ca. am 20. Juni 1942 um drei Uhr in Soest angekommen. In Soest war ein großes Lager, und viele von uns dachten, daß sie uns nun vergiften. Wir mußten aber in eine Art Sauna gehen, um uns zu waschen. Nachher mußten wir uns in Reihen aufstellen, dann kam ein Dolmetscher, und wir wurden abgezählt. So und soviel Leute zur Zeche zur Arbeit. Ich kam zur Zeche Nordstern nach Gelsenkirchen."

Frau S., die heute in Gelsenkirchen lebt, ist kein Einzelfall. Ihr Schicksal ist nur ein Beispiel dafür, wie der faschistische Staat versuchte, im Verlauf des Weltkrieges die immer akutere Arbeitskräftenot in der deutschen Wirtschaft insgesamt und vor allem in der Rüstungsproduktion zu beheben: Zwangsarbeit von Zivilpersonen, Kriegsgefangenen und KZ-Insassen. Der massenhafte Einsatz dieser Arbeitskräfte seit 1939 muß vor dem Hintergrund folgender Entwicklungen gesehen werden: — Militarisierung der Arbeitsbeziehungen und Entwicklung der Arbeitskräfte insgesamt. Die gesamte Arbeitswelt wurde nach militärischen Führungsprinzipien organisiert. So hatten etwa die Reicharbeitsdienstmaßnahmen nicht nur das Ziel, Massenarbeitslosigkeit Anfang der 30er Jahre zu beseitigen, sondern die Menschen auch an die quasi militärische Ordnung der Arbeit zu gewöhnen. Sogar in der Sprache drückte sich die Militarisierung der Arbeit aus: Es gab den "Soldaten der Arbeit" und das "Arbeitsheer."

Mangel an Arbeitskräften ab 1936

Mit der Intensivierung der Kriegsvorbereitungen wanderten zunehmend Landarbeiter aufgrund der höheren Löhne in die Industrie ab, es entstand ein Arbeitskräftemangel in der Landwirtschaft. Die Aufrüstungsprogramme führten zur explosionsartigen Vergrößerung der Industriebelegschaften und zum Facharbeitermangel, insbesondere in der Metallindustrie.

Maßnahmen zur Behebung des Mangels waren die Erhöhung der Anforderungen an den einzelnen Arbeiter, Leistungslohn, Dienstpflicht, Einsatz von Frauen. Da besonders der Einsatz von Frauen im Widerspruch zur herrschenden Ideologie der Bestimmung der Frau stand, wurde er als eine vorübergehende Maßnahme propagiert.

↑ Seitenanfang

NS-ldeologie und Rassentheorie

Die NS-Rassenideologie beinhaltete den Führungs- und Überlegenheitsanspruch der Deutschen gegenüber anderen Völkern, die als unterlegen und minderwertig galten, und die Forderung nach der .Reinhaltung deutschen Blutes vor der Vermischung mit ausländischen blutlichen Einflüssen'. Das Fremde und Andersartige wurde abgelehnt. Der Überlegenheitsanspruch erlaubte den deutschen Faschisten das Ausbluten anderer Völker, insbesondere der osteuropäischen Völker und der Juden.

Erfahrungen des Ausländereinsatzes im Ersten Weltkrieg

Schon im Ersten Weltkrieg waren Kriegsgefangene als Arbeitskräfte im Deutschen Reich eingesetzt worden. Ihre Anzahl war weit niedriger, doch gab es bereits damals beispielsweise eine Kennzeichnung der Polen in der Kleidung, Ernährungsentzug als Strafe, polizeiliche Sonderrechte. Die deutschen Faschisten übernahmen aus den damaligen Erfahrungen vor allem die Erkenntnis, daß sich ein solcher Zwangsarbeitereinsatz nur lohnen würde, wenn er total und im großen Stil durchgeführt wurde, wozu jedoch die entsprechenden gesellschaftlichen Voraussetzungen gegeben sein mußten. Der Arbeitskräftebedarf im Deutschen Reich entwickelte sich im Verlauf des Zweiten Weltkrieges sprunghaft, und es wurden nach und nach die entsprechenden organisatorischen Voraussetzungen zum Einsatz von Fremd- und Zwangsarbeitern geschaffen. Dabei sind mehrere Phasen zu unterscheiden.

Anfangs sollte der Arbeitseinsatz von Zivilpersonen möglichst freiwillig geschehen. Bereits vor dem Krieg waren z. B. polnische Saisonarbeiter "freiwillig", d. h. aus materieller Not, nach Deutschland gekommen. Dies hat sich in der Praxis noch einige Zeit fortgesetzt, und es wurden weiterhin Menschen im Reich mit regulären Arbeitsverträgen beschäftigt, soweit sie dazu bereit waren. Doch bereits im April 1940, als das Generalgouvernement das ihm auferlegte Soll anzuwerbender Arbeitskräfte nicht erfüllte, meinte Generalgouverneur Frank, Zwangsmaßnahmen seien nicht mehr zu umgehen. In einem Rundschreiben Görings hieß es: „Alle Bedenken müssen hinter der Notwendigkeit zurücktreten, die durch die umfangreichen Einberufungen zur Wehrmacht entstehenden Lücken auf jeden Fall auszufüllen, um eine Schädigung der Rüstungswirtschaft zu vermeiden. Hierbei wird ein zwangsweiser Einsatz von Arbeitskräften aus den besetzten Gebieten nicht außer Betracht bleiben können, falls die freiwillige Werbung nicht zum Erfolg führt. Schon die Möglichkeit eines zwangsweisen Einsatzes wird in vielen Fällen die Anwerbung erleichtern."

Der "freiwillige Einsatz" sah dann oft so aus: Es erfolgte ein Befehl an die örtliche Bezirksverwaltung, daß sie täglich, auch an Sonn-und Feiertagen, eine Mindestanzahl von Personen aus jedem Stadtgebiet melden sollte. Wer sich dieser Arbeitspflicht entzog, wurde polizeilich vorgeführt. Sollten sich Arbeitsverpflichtete versteckt halten, wurden zunächst Familienangehörige auf ihre Arbeitstauglichkeit untersucht. Bei Arbeitsunfähigkeit der Familienangehörigen wurden diese, falls sich die versteckten Personen nicht meldeten, in ein KZ überstellt.

Sollten alle diese Maßnahmen zu keinem Ergebnis geführt haben, ging die Wehrmacht mit Strafaktionen gegen den ganzen Ort vor, Menschen wurden von der Straße weggeholt und verschleppt. Durch die Angriffe auf Frankreich, Belgien, die Niederlande und Luxemburg stand den deutschen Faschisten ein weiteres Arbeitskräftepotential zur Verfügung. So wurden nun verstärkt französische Kriegsgefangene sowie französische und belgische Zivilarbeiter eingesetzt, zuerst in der Landwirtschaft, später auch in der Industrie. Die seit Herbst 1940 in Westeuropa angeworbenen zivilen Arbeitskräfte sollten unter den gleichen Bedingungen wie die Deutschen beschäftigt werden. Um sie jedoch erst einmal ins Reich zu bekommen, mußten auch hier Zwangsmaßnahmen angewandt werden.

So wurde etwa durch Schließung von Fabriken künstliche Arbeitslosigkeit erzeugt, verbunden mit der Verweigerung von Arbeitslosenunterstützung an die, die sich nicht der Untersuchung für einen Einsatz in Deutschland unterzogen; Verweigerung von Lebensmittelkarten an Arbeiter, die sich nicht bei den Arbeitsämtern meldeten; Austausch von Kriegsgefangenen gegen zivile Arbeitskräfte etc. Im Verlauf des Krieges wurden die einmal eingegangenen Arbeitsverträge zwangsweise verlängert; von Freiwilligkeit konnte also auch hier keine Rede sein. Die Schwierigkeiten der Deutschen, hier Arbeitskräfte zu rekrutieren, hatten ihre Ursache nicht zuletzt darin, daß von seiten der jeweiligen Widerstandskreise alles getan wurde, die Verschickung von Arbeitskräften ins Reich zu behindern, sah man darin doch mit Recht eine Möglichkeit, die deutsche Kriegsmaschinerie zu schwächen.

↑ Seitenanfang

Situation in Gelsenkirchen

Alle hier genannten Gruppen wurden auch in Gelsenkirchen eingesetzt. Als Industriestadt mit wichtigen Zweigen der Rüstungsproduktion sowie mit Werken zur Erzeugung der besonders wichtigen Kohle und von Treibstoff war zu erwarten, daß die hiesigen Abgänge zur Wehrmacht schnell durch ausländische Arbeitskräfte ausgeglichen wurden. Die vorhandenen Zahlen bestätigen dies. Sie geben zugleich einen Überblick über die Entwicklung des Arbeitseinsatzes, den Anteil verschiedener Nationen, den Anteil der Männer und der Frauen sowie über Firmen, bei denen sie eingesetzt wurden.

Am 4. Dezember 1941 waren in Gelsenkirchen 3901 Zivilarbeiter beschäftigt:

2.195 Belgier

1.308 Polen

143 Holländer

108 Rumänen

75 Italiener

|

45 Jugoslawen

12 Slowaken

10 Ungarn

4 Franzosen

1 Ukrainer

|

Rechnet man zu diesen die im November 1941 in Gelsenkirchen eingesetzten 2.216 französischen Kriegsgefangenen hinzu, so waren bereits zu dieser Zeit bereits mehr als 6000 Menschen in den Gelsenkirchener Betrieben der Kriegsproduktion beschäftigt.

Die "Ostarbeitererlasse" vom 20. Februar 1942

Die am 20. Februar 1942 veröffentlichen sog. Ostarbeitererlasse lehnten sich stark an die "Polenerlasse" an, enthielten aber in entscheidenden Punkten eine deutliche Verschärfung.

Abb.: Die 'Ostarbeiter' mussten ein Abzeichen tragen: eine blauen rechteckigen Aufnäher mit der weißen Aufschrift 'Ost' Abb.: Die 'Ostarbeiter' mussten ein Abzeichen tragen: eine blauen rechteckigen Aufnäher mit der weißen Aufschrift 'Ost'

Die Unterbringung musste in einem isolierten, bewachten Lagern, zunächst mit Stacheldraht umzäunt (ab April 1942 offziell nicht mehr) erfolgen, das nur zur Arbeit verlassen werden durfte (Ausflüge waren als Belohnung mit deutscher Begleitung möglich). Der Arbeitseinsatz war nur in geschlossenen Kolonnen (außer auf dem Land) erlaubt; Solidaritätsgefühle zwischen Deutschen und Russen waren dabei unbedingt zu verhindern. Alle sowjetischen Arbeiter waren mit dem "Ost"-Abzeichen zu kennzeichnen.

Die Bewachung bei der Arbeit und in den Lagern erfolgte durch Lagerleiter, Wachmänner und Werkschutz (deutsche Arbeiter) und von Landesschützen-Batallionen. Jeder Betrieb, der sowjetische Arbeiter beschäftige musste einen politischen Abwehrbeauftragten ernennen. Bei der "Bekämpfung der Disziplinwidrigkeit", "reichsfeindlichen Bestrebungen", "kriminellen Verfehlungen" und Geschlechtsverkehr mit Deutschen war ausschließlich die Gestapo zuständig. In der Regel sei "nur mit harten Maßnahmen, d.h. Einweisung in ein Konzentrationslager oder Sonderbehandlung" vorzugehen. "Sonderbehandlung" wurde dabei folgendermaßen erklärt: "Die Sonderbehandlung erfolgt durch den Strang."

Leichte Fälle konnten ausnahmsweise vom Bewachungspersonal erledigt werden, was ein eigenes Lagerstrafsystem zur Folge hatte: "Zur Brechung akuten Widerstandes wird den Wachmännern auch eine körperliche Einwirkung auf die Arbeitskräfte zu erlauben sein." Geschlechtsverkehr mit Deutschen sollte durch Erhängen, Geschlechtsverkehr mit anderen Ausländern durch Einweisung in ein Konzentrationslager geahndet werden; bei Arbeitsflucht drohte ebenfalls Einweisung in ein Konzentrationslager oder ein Arbeitserziehungslager, bei einem Fluchtversuch war der Gebrauch von Waffen erlaubt.

Als ideologische Grundlage der Behandlung der sowjetischen Zivilarbeiter kann der folgende Satz aus den "allgemeinen Bestimmungen" der "Ostarbeitererlasse" angesehen werden.: "Für die gesamte Behandlung dieser Arbeitskräfte ist ausschlaggebend, daß sie jahrzehntelang unter bolschewistischer Herrschaft gestanden und systematisch zu Feinden des faschistischen Deutschlands und der europäischen Kultur erzogen worden sind."

Quelle: Erlass des Reichsführers SS und Chefs der Deutschen Polizei vom 20. Februar 1942, Allgemeine Bestimmungen über Anwerbung und Einsatz von Arbeitskräften aus dem Osten; dazugehöriger Runderlass an die höheren Verwaltungsbehörden und an die Stapo(leit)stellen, zitiert und wiedergegeben nach: Ulrich Herbert, Fremdarbeiter - Politik und Praxis des "Ausländer-Einsatzes" in der Kriegswirtschaft des Dritten Reiches, Berlin / Bonn 1985, Siehe S. 139 und S. 400

|

↑ Seitenanfang

Diskriminierung - fein abgestuft

Als schließlich weitere Kriegsgefangene sowie sogenannte "Freiwillige" aus Frankreich und anderen Staaten im Verlauf des Krieges dazukamen, mußten diese in großem Maßstab in der Rüstungsindustrie arbeiten. Je nach Art der Arbeit und der Unterbringung erwartete sie ein sehr unterschiedliches Schicksal. Die "Westarbeiter" aus Frankreich und den Niederlanden genossen erheblich mehr Freiheiten als die Arbeitskräfte aus Polen und der Sowjetunion. Aber auch Niederländer, denen doch "germanische Abstammung" bescheinigt wurde, und Franzosen mußten in den Gaststätten in Hinterzimmern verschwinden und waren in der Straßenbahn nicht gern gesehen.

Diese Abstufung in einer lebenswichtigen Hinsicht macht sinnfällig, nämlich in bezug auf die Schutzräume beim Luftalarm. Die unterste (d. h. sicherste) Ebene war den deutschen Arbeitskräften vorbehalten und die mittlere Niederländern, Belgiern, Franzosen und Tschechen, während "Ostarbeiter" nur zur obersten Ebene Zutritt hatten. Alle Personen, ob sie nun in menschenunwürdigen Lagern untergebracht waren oder sich privat ein Zimmer mieten durften, unterlagen strenger polizeilicher Aufsicht und hatten Arbeitszeiten von 60 bis 84 Stunden pro Woche.

Mit den Ostarbeitererlassen vermehrte sich auch der Einsatz von Russen zur Zwangsarbeit. "Die russischen Arbeitskräfte werden im Reich als Zivilgefangene unter Bewachung in Lagern gehalten, sie werden auch nicht in Rußland angeworben, sondern zwangsmäßig ins Reich überführt."

Der Einsatz von Zwangsarbeitern erfolgte zunächst in der Landwirtschaft. Der größte Teil arbeitete in der Gelsenkirchener Eisen-und Stahlindustrie und im Bergbau. Schon im Juli 1943 waren von den nunmehr in Gelsenkirchen vorhandenen 12.400 "fremdvölkischen Zivilarbeitern" 5.450 sog. Ostarbeiter. Dazu kamen noch 8.600 vorrangig französische Kriegsgefangene, deren Anzahl schon bis November 1943 auf 15.120 anstieg. In einer zeitgenössischen Meldung hieß es:

"Der außerordentlich hohe Zugang bei den Kriegsgefangenen ist hauptsächlich auf die Einstellung dieser Kräfte im Bergbau zurückzuführen. Die Unterbringung der Kriegsgefangenen erfolgt in betriebseigenen Baracken oder sonstigen Unterkünften."

Im September 1944 befanden sich in Gelsenkirchen insgesamt 27.810 ausländische zivile Arbeitskräfte, über die Anzahl der Kriegsgefangenen liegt keine Angabe vor. Davon waren 23422 männlichen und 4394 weiblichen Geschlechts. Der Ostarbeiteranteil betrug 11 663. Berücksichtigt man, daß zu dieser Zeit wahrscheinlich keine 200 000 Menschen mehr in Gelsenkirchen wohnten, so war mehr als jeder zehnte Bewohner ein ausländischer Kriegsgefangener, Fremd oder Zwangsarbeiter.

Ausnahmerecht für Polen und "Ostarbeiter"

Im zweisprachigen Merkblatt "Pflichten" der Zivilarbeiter und -arbeiterinnen polnischen Volkstums vom 8. März 1940 war aufgelistet, was verboten war und wie es im Übertretungsfall bestraft wurde. Die Bestimmungen wurden von der Gestapo rigide überwacht. Die Bekanntgabe der Vorschriften durch Verlesen des obigen Merkblattes diente als Grundlage für die Aburteilung von polnischen Arbeitskräften. Polnische und später auch sowjetische Arbeiter wurden nicht an ordentliche Gerichte überstellt, falls ihnen Übertretungen vorgeworfen wurden, wurden sie an die Staatspolizeileitstellen (Gestapo) überführt und dort der "Sonderbehandlung" zugeführt - das bedeutet in den allermeisten Fällen die Exekution. Es bestand also ein Ausnahmerecht für diese Personengruppen. Als Strafen waren auch Arbeitserziehungslager oder KZ vorgesehen. Zwangsarbeiter, die sich gegen ihre Arbeitgeber "auflehnten", also Anweisungen nicht befolgten oder tätlich wurden, mussten für Jahre in ein verschärftes Straflager. Die Urteile, vor allem die Todesurteile gegen die Ausländer, wurden zur Abschreckung auf Plakaten öffentlich angeschlagen, teilweise öffentlich vollstreckt.

↑ Seitenanfang

Lager und Ernährung

Lebens- und Arbeitsbedingungen, Bezahlung und Behandlung der ausländischen Arbeitskräfte hingen von der jeweiligen Kategorie ab, zu der sie gezählt wurden. Galten die ,Westarbeiter' noch als zivilisierte Menschen, so wurden die polnischen und vor allem die sowjetischen Arbeiter und KZ-Häftlinge nur als reine Arbeitskräfte angesehen, deren Tod infolge der Lebensbedingungen, der Behandlung durch Deutsche, durch die Arbeit oder durch die Kriegsereignisse in Kauf genommen oder gar herbeigeführt werden sollte.

Nach der Zwangsanwerbung an ihrem Bestimmungsort angekommen, wurden die Verschleppten auf engstem Raum in Schulen, beschlagnahmten Sälen oder Häusern und Wohnbaracken untergebracht, die häufig mit Stacheldraht umzäunt waren und jeweils in der Nähe der Werke lagen. Die Baracken waren oft überbelegt, Ungeziefer und Infektionskrankheiten konnten sich schnell verbreiten. Häufig mangelte es an sanitären Einrichtungen, auch die Versorgung mit Hygieneartikeln wie Seife war völlig unzureichend. Frau S., die im Lager an der Brinkstraße am Kanal in Horst untergebracht war, erzählte:

"Die Baracken waren Holzhäuser. Wir hatten Eisenbetten, auf denen Strohsäcke lagen. In solche Säcke - wie heute Kartoffelsäcke - mußten wir Stroh reinschieben. Anschließend bekamen wir karierte Bezüge und längliche, auch mit Stroh gefüllte Kissen. Wir hatten zweistöckige und die Männer dreistöckige Betten." Die Geheime Staatspolizei wies an, daß die Lager jederzeit unter Kontrolle zu stehen hätten. „Bei dem geringsten Anzeichen von Widersetzlichkeiten und Ungehorsam ist rücksichtslos durchzugreifen und zur Brechung von offenem Widerstand von der Waffe schonungslos Gebrauch zu machen." Das Essen und die Lebensmittel waren rationiert. Die Rationen lagen weit unter dem normalen Bedarf: „Was wir zu essen bekamen, war von Anfang an sehr schlecht. Morgens haben wir Brot und Suppe bekommen. Drei Pfund Brot wurden auf sieben Personen verteilt und dazu ein Teller Suppe. Das war unsere einzige Mahlzeit, bis wir um 17.30 Uhr von der Arbeit zurückkamen, dabei waren wir doch alle noch jung damals.

Die Versorgung der Männer in den Lagern war noch schlechter. Frau S. schilderte, daß diese lediglich eine Wassersuppe als Mahlzeit bekamen, obwohl sie ebenfalls sehr schwere körperliche Arbeit z. B. als Bergmann verrichten mußten. „Die Leute mußten hungern, besonders die Männer. Es kam oft vor, daß die Männer nach der schweren Arbeit noch vier Stunden im Lager auf ihr Essen warten mußten. Männer haben sich oft vergiftet. Sie waren ja auf der Zeche und haben dann Salpeter gegessen oder Salz in der Grube. Sie haben gesagt, ach, es ist Krieg und nichts zu ändern. Da waren zwei Studenten, die haben sich auch vergiftet. Noch heute sehe ich sie. Die haben nachher ganz dicke Beine bekommen und sind dann gestorben."Selbstmorde aufgrund der Verzweiflung über die unmenschlichen Zustände waren keine Ausnahme.

Frau B. erlebte den Krieg in Gelsenkirchen. Sie arbeitete auf dem Werk Gelsenberg, Block 107, und sah dort folgendes:

"Wir hatten so vergastes Wasser da draußen, und da ging ein Mann dran und trank das. Da hab ich gesagt, das wäre nicht gut, dann sagte er, hm, war nicht schlimm. Der war sonst verdurstet, und dann hat er sich gesagt, hab ich wenigstens keinen Durst mehr und geh auch ein. In den Lagern, die hier in Gelsenkirchen waren, ging es sehr brutal zu, sehr unmenschlich. Das haben wir alle, die wir hier wohnten, miterlebt. Täglich das Straßenbild mit Verhungerten, schon sterbend. Sterbend wurden Gefangene durch Unterstützung der Kameraden, die noch einigermaßen konnten, nach Nordstern zur Arbeit gebracht. Sie mußten noch runter in die Grube.

Die Menschen, die in der Grube starben, durften erst nach Feierabend hochgebracht werden. Die Leichen wurden in zweirädrige Karren, die die Gefangenen selbst gebaut hatten, gelegt. Die Leichen lagen übereinander, nur Haut und Knochen. Ihnen wurden die Kleider ausgezogen, weil die Stoffe noch gebraucht wurden. Danach wurden sie in Zeitungspapier eingewickelt. Die eigenen Kameraden mußten Löcher graben, in die die Leichen hineingeschmissen wurden. Ich habe das selbst erlebt, weil ich manchmal Mittag- oder Nachtschicht hatte. Zu ihrer Arbeitsstelle gelangten die Zwangsarbeiter zu Fuß. Sie mußten in geschlossenen Reihen antreten, geführt von einem bewaffneten männlichen Wächter, durften sie auf der Straße gehen".

Arbeit

Die Fremdarbeiterin aus Wilna mußte auf der Zeche Nordstern arbeiten: "Ich habe auf der Zeche Nordstern zwei Jahre auf dem Holzzplatz und ca. ein Jahr am Leseband gearbeitet. Auf dem Holzplatz war es besser und sauberer. Dort mußte ich mit einer Kreissäge Holz zuschneiden, das als Stempel für die Grube gebraucht wurde. Die Stempel mußten wir in Teckel packen, die dann in die Grube geschickt wurden. Die Arbeit war schwer, aber ein Bauernmädchen war es gewohnt, schwer zu arbeiten. Das Leseband war eine Art Fließband. Hier kamen in einen Trog, von oben geschüttet, Kohle und Steine. Ich mußte dann die Steine aussortieren."

Im Block/Bau 107 und dem umliegenden Werksgelände der Gelsenberg AG wurden ab Mitte 1944 ukrainische und jüdische Frauen und Mädchen aus Ungarn eingesetzt. Die jüdischen Frauen waren aus dem Außenlager des KZ Buchenwald, das sich auf dem Gelände der Gelsenberg Benzin AG befand. Das Lager war auf freiem Feld errichtet und von einem elektrischen Stacheldrahtzaun mit Wachtürmen umzäumt. Das Lager bestand aus mehreren größeren Zelten, in denen mehrstöckige Feldbetten waren. Bewacher waren SS-Frauen und SS-Männer, die mit Waffen und mit Eisen gefüllten Gummischläuchen ausgestattet waren. Die ukrainischen und jüdischen Frauen hatten nur Sommerkleidung und Sommerschuhe. Als diese durch die Arbeit zerrissen und unbrauchbar geworden waren, hingen sie sich alte Säcke um. Sie mußten schwere und gefährliche körperliche Arbeit verrichten, z. B. nach einer Bombardierung Trümmer mit bloßen Händen aufräumen und Loren schieben. Bei Bombenangriffen durften sie (die Zwangsarbeiterinnen) in die Bunker nicht hinein. Mehr als 150 von ihnen fanden daher bei einem Bombenangriff im September 1944 den Tod. Ihre Überwachung hatten in dieser Situation die SS-Leute, um sich selbst nicht in Gefahr zu bringen, anderen Ausländern überlassen.

↑ Seitenanfang

Auf "Rassenschande" stand die Todesstrafe

Als Ausfluss der NS-Rassenideologie war der sexuelle Kontakt zwischen polnischen bzw. sowjetischen Männern und deutschen Frauen streng verboten. Bei sexueller "Belästigung von deutschblütigen Frauen" wurde die Todesstrafe verhängt. Den Polen drohte die öffentliche Hinrichtung. Gegen deutsche Frauen, die mit Ausländern Geschlechtsverkehr hatten, wurden nach §4 der Wehrkraftschutzverordnung Gefängnisstrafen oder Zuchthaus verhängt, daneben drohte ihnen öffentliche Anprangerung wegen "Rassenschande". Trotz Androhung strengster Strafen seitens der Nazis kam es immer wieder zu intimen Beziehungen zwischen Deutschen und Ausländern.

Diskriminierungen und Strafen gab es allerdings für alle: Ost- wie Westarbeiter. Beziehungen zwischen Ausländern und Deutschen standen unter Strafe, speziell die zwischen ausländischen Männern und deut- schen Frauen wurden hart bestraft. Das "Gesetz zum Schutz des deutschen Blutes" bezeichnete diese Liebesbeziehungen als sogenannte "GV-Verbrechen". Westarbeiter konnten dafür bis zu sechs, deutsche Frauen bis zu vier Jahren ins Gefängnis kommen. "GV-Verbrechen" mit Ostarbeitern wurden noch härter bestraft. Männern aus dem Osten drohte die Todesstrafe, die "ehrvergessene" Frau kam nicht selten ins KZ. Allerdings arbeiteten die Ausländer überall – der Kontakt mit der deutschen Bevölkerung war somit unausweichlich. Behörden und Wehrmacht konnten nicht überall kontrollieren. Deshalb ließ sich das Kontaktverbot praktisch nicht umsetzen. Nur in Einzelfällen wurden exemplarisch und mit großem Propagandaaufwand harte Strafen verhängt.

Entbindungs- und Kindereinrichtungen für Zwangsarbeiterinnen

Schwangeren Zwangsarbeiterinnen wurde kein Mutterschutz gewährt. Sie musste bis kurz vor der Geburt und gleich danach wieder arbeiten. Außerdem wurde ihnen der Aufenthalt in deutschen Krankenhäusern verwehrt. Die Entbindungsheime für Zwangsarbeiterinnen waren sehr unhygienisch. Oft wurden ihnen die Kinder weggenommen und in „Ausländerkinder-Pflegestätten“ untergebracht, wo man die Kinder unbemerkt verhungern und verkümmern ließ.

Gelsenkirchen

Nach mit Sicherheit unvollständigen Aufstellungen sind zwölf Säuglinge, die in Gelsenkirchen, Waltrop u.a. geboren waren, und mehrere Kleinkinder in Gelsenkirchen gestorben. Einrichtungen insbesondere in Betriebslagern können nur vermutet werden.

|

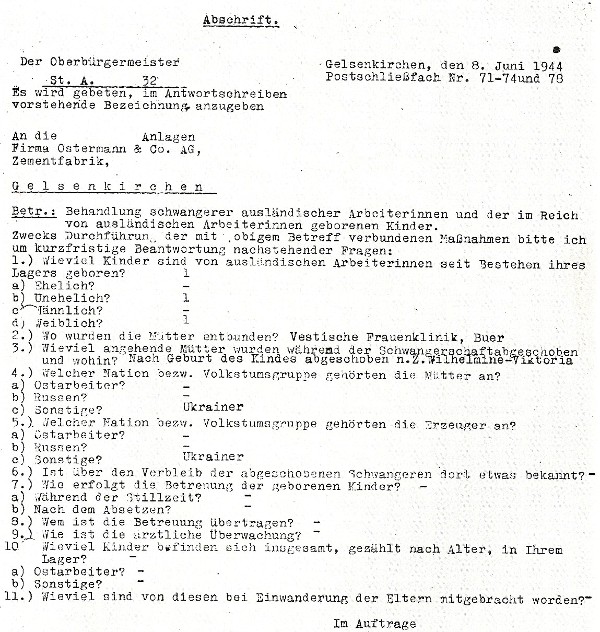

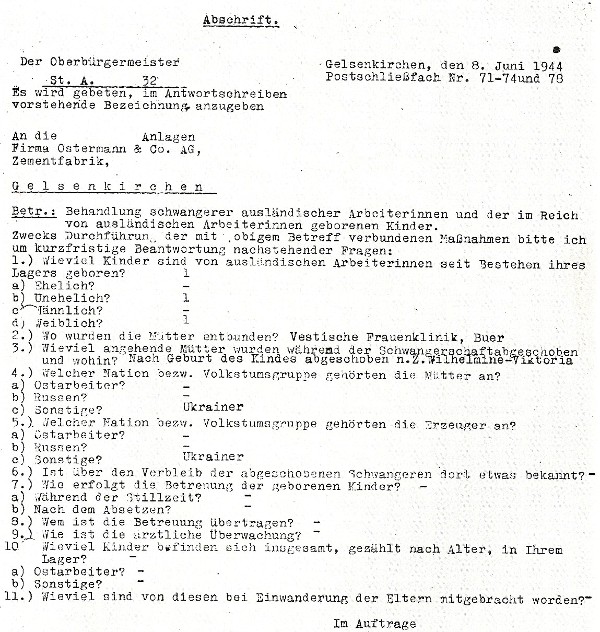

Anfrage des St.A. 32 an die Zementfabrik Ostermann & Co AG:

1.) Wieviele Kinder sind von ausländischen Arbeiterinnen seit bestehen ihres Lagers geboren? 1

2.) Wo wurde die Mutter entbunden? Vestische Frauenklinik Buer

3.) Nach Entbindung nach Z. Wilhelmine-Victoria abgeschoben

Anm. d. Verf.: Auf den Verbleib des neugeborenen Kindes finden sich keine Hinweise

|

Entbindungslager Waltrop-Holthausen

Ende April 1943 erfolgen die ersten Einweisungen in das Entbindungs- und Abtreibungslager, das vom Landesarbeitsamt Westfalen getragen und vom Arbeitsamt Recklinghausen zusammen mit der Waltroper Gemüseanbaugenossenschaft verwaltet wurde. 1273 Geburten sind standesamtlich registriert. An mindestens 718 Frauen wurden Abtreibungen vorgenommen. Nach Friedhofsunterlagen starben 294 Säuglinge (davon 47 Totgeburten); im Wald soll es weitere Massengräber gegeben haben.

Quellen:

Schwarze, Gisela: Kinder, die nicht zählten. Ostarbeiterinnen und ihre Kinder im Zweiten Weltkrieg, Essen 1997, S.141 ff., S. 234 f.

Dokument: Karlheinz Rabas, Stadtteilarchiv Rotthausen e. V.

Wiederstand der Zwangsarbeiter, Kontakte mit Deutschen

Durch die schlechte Ernährung, den Hunger oder Krankheit konnten die Zwangsarbeiter häufig die zugewiesene Arbeit kaum ausführen. Verständlich ist auch, daß sie aufgrund der scharfen Bestimmungen, Kontrollen und Schikanen die Arbeit widerwillig verrichteten. Einige von ihnen versuchten sicher auch, die Regeln zu erfüllen und die Zwangsarbeit hierdurch zu überleben. Arbeitsverweigerungen, Verlassen des Arbeitsplatzes, Störungen des Betriebsablaufes, z. B. durch Langsamarbeiten oder "Sabotage" oder - wie in anderen Städten - Widerstandsgruppen, wird es in Gelsenkirchen gegeben haben, auch wenn hierüber keine Dokumente oder Informationen bis heute zu erhalten sind. Frau B. beobachtete folgendes Ereignis, das sicherlich nicht alltäglich war: "Ich hab in Erinnerung, daß von einer ukrainischen Frau Widerstand geleistet wurde: Die großen Kompressoren mußten mal gereinigt werden. Das ist so ein haushohes Ding, da hinein sollte sie, die ukrainische Frau. Und da hat sie sich gewehrt und geschrien. Der SS-Mann kam, nachher haben sie die Gestapo noch geholt, die haben sie getreten. Sie hat sich hingeschmissen und ist da nicht reingegangen. "Ist egal, was ihr mit mir macht, und wenn ihr mich kaputtschlagt", hat sie gesagt. Die hat einfach Widerstand geleistet.

Widerstand hatte "staatspolizeiliche Maßnahmen" zur Folge, und dies bedeutete zumeist den sicheren Tod.

In einigen großen Lagern gab es eigene "Straflager", in denen Mißhandlungen stattfanden. Schon das Fälschen von Essensmarken oder der Kartoffeldiebstahl hatten eine Einweisung in ein "Arbeitserziehungslager" zur Folge, wo die Zwangsarbeiter wieder für den Arbeitsprozeß diszipliniert werden sollten. Zeigte dies keinen Erfolg, wurde die Einweisung in ein KZ angeordnet. Damit war dann die letzte Station der "Vernichtung durch Arbeit" erreicht. Die Aufnahme eines jeglichen Kontaktes zwischen Deutschen und Ausländern war - bis auf den durch die Arbeit gegebenen - verboten.

"Ich arbeitete in der Abteilung mit jüdischen und ukrainischen Frauen zusammen, doch es war verboten, zu ihnen Kontakt zu haben. Trotzdem hatte ich zu den ukrainischen Frauen näheren Kontakt. Das mußte alles so sein, daß es nicht auffällt. Und das konnte man am besten machen, wenn wir Nachtschicht hatten. Bei der Nachtschicht bin ich mit ihnen runtergegangen, und dann taten wir Benzin in einen Eimer, und die konnten ihre langen Röcke und Blusen in Benzin waschen. Und wenn man das so richtig ausgeschlagen hat, war es fast trocken. Und anschließend haben wir die Sachen auf den warmen Kompressoren getrocknet, und ich habe ihnen solange einen Kittel gegeben. Auf diese Weise hatten sie mal was Sauberes, denn sie kriegten auch keine Seife. Manchmal haben wir auch ein Stück Seife oder ein Butterbrot liegengelassen."

Es gab vielfältige Formen der Kontaktaufnahme und gegenseitigen Hilfe am Arbeitsplatz. So wurden z. B. zwischen Deutschen und Holländern Nachrichten abgehörter ausländischer Sender ausgetauscht oder Lebensmittel aus Paketen des Internationalen Roten Kreuzes, die für Franzosen gedacht waren, an russische Zwangsarbeiter weitergegeben.

Der Zivilbevölkerung war es untersagt, den Fremdarbeitern Lebensmittel zu geben. Trotz dieses Verbotes hatte Frau S. im Lager auch positive Erlebnisse: "Manchmal ist es passiert, daß mir ein Wächter Salz, Gurken oder Tomaten gebracht hat. Fremde Leute haben uns heimlich zum Kaffee oder Abendbrot eingeladen, aber das kam selten vor. Wir haben auch getauscht oder für die Leute gestopft. Früher hat man so viel gestopft. Sie haben uns Männersocken und Strümpfe gegeben, und wir haben Brot dafür bekommen. Da waren auch liebe Leute. Im ersten Jahr waren wir Weihnachten am Waggon, und da hat ein Mensch 10 Päckchen mitgebracht. Brot und ein Stückchen Tanne. Es gab auch solche Leute, liebe Leute."

Richtlinien und Anordnungen legten den Arbeitseinsatz und die "Behandlung" der Zwangsarbeiter und Kriegsgefangenen fest. Vielen Deutschen war es nicht möglich, aus den ihnen vorgegebenen Verhaltensregelungen auszubrechen, eigene Entscheidungen in bezug auf den Umgang mit den Zwangsarbeitern zu treffen oder gar Hilfe zu leisten. Eine Rolle mag auch gespielt haben, daß schon "kleine" Hilfen mit der Einweisung ins KZ oder dem Tod bestraft werden konnten. So versuchten viele Deutsche, das Schicksal der Zwangsarbeiter in ihrer Umgebung nicht wahrzunehmen. Wenn ein Zwangsarbeiter sich nach einem Stückchen Brot oder einer Salzkartoffel auf dem Bürgersteig bückte, konnte er hierfür schon geprügelt oder sogar erschossen werden. Dennoch gab es humanitäre und politisch motivierte Hilfe, die mit Lebensgefahr für die Gelsenkirchener und die Zwangsarbeiter verbunden war:

"Meine Mutter und ich haben gesammelt und Essen gekocht, obwohl doch alles rationiert war. Auch Schuhe und Kleider für die Frauen haben wir gesammelt. Drei ukrainische Frauen, die Vertrauen zu mir hatten, haben ein Loch unter den Lagerzaun gegraben und sind da durch gegangen. Damals wohnten wir ja nur fünf Minuten vom Lager entfernt, in der Eggemannstraße. Das war für alle gefährlich, doch es war ja Winter, und in der Dunkelheit konnten sie dann kommen." Hier riskierten alle Kopf und Kragen. Nicht viele Menschen vermochten es, bei einem solchen Risiko eigene Spielräume zu nutzen. Verhaltensweisen der Mehrheit waren: ignorieren, schweigen, dulden. Die faschistische Propaganda verhinderte, überhaupt ein menschliches Gefühl, insbesondere für Osteuropäer und Juden, zu haben.

Schikane und Folter in der Öffentlichkeit

Über die Geringachtung der menschlichen Grundbedürfnisse der Ernährung, Kleidung, Wohnung und der medizinischen Versorgung hinaus wurden die Zwangsarbeiter einer Fülle schikanöser Verordnungen im Alltag unterworfen. Ob es sich um die Möglichkeit handelte, das Lager außerhalb der Sperrstunde zu verlassen, um die Teilnahme am Gottesdienst, den Besuch von Gaststätten, die Benutzung der Bürgersteige und der Straßenbahnen oder das Betreten von Lebensmittelgeschäften, fast überall ergingen herabsetzende Verbote bzw. Auflagen. Welche kleinen Freiheiten ein jeder für sich in Anspruch nehmen konnte, war von der Nationalität abhängig. Es bestand die Kennzeichnungspflicht für Zwangsarbeiter und Fremdarbeiter. Jeder hatte ein exakt vorgeschriebenes Zeichen (Ost oder P = Pole) auf der rechten Seite, in Brusthöhe, stets sichtbar zu tragen. Alle Personen mit dem Kennzeichen "Ost" waren z. B. verpflichtet, bei kurzen Spaziergängen außerhalb des Lagers "Freilassungszettel" zu beantragen.

"Wir waren kurz spazieren, vorher mußten wir uns Zettel holen - Freilassungszettel. Während des Spaziergangs treffen wir polnische Männer, mit denen wir uns ein bißchen unterhalten haben. Dies hat unser Lagerkommandant gesehen. Er kam und verprügelte die Männer, obwohl sie uns schon Wiedersehen gesagt hatten. Wenn wir auf dem Bürgersteig gegangen sind, mir persönlich ist das aber nicht passiert, dann haben schon mal Deutsche Wasser aus den Fenstern geschüttet, um uns zu verjagen. Wir waren ja keine Menschen, wir mußten in der Mitte der Straße gehen. Mit der Straßenbahn durften wir auch nicht fahren. Wir sind aber trotzdem gefahren, denn viele Männer haben die Augen zugemacht, doch Frauen haben uns rausgeschmissen. Wenn die Straßenbahn von einer Frau gefahren wurde, sind wir nicht eingestiegen."

Lagen Wohnhäuser in der Nähe von Lagern, sahen und erlebten die Bewohner zwangsläufig etliche Geschehen. So wurde einmal nachts im Hof eines Hauses in der Eggemannstraße ein entlaufener Zwangsarbeiter von Hunden verfolgt und dann erschossen. Von den Wohnungen aus konnten nicht wenige Gelsenkirchener das "Lagerleben" beobachten: "Ich habe auch gesehen, wie die Folterungen da draußen waren. Das war dieser russische Gefangene, zwei SS-Leute daneben, und der mußte immer Kniebeugen machen und die Arme hochhalten. Dabei war er sowieso schon Haut und Knochen, und dann konnte er schließlich nicht mehr. Er kriegte mit dem Gewehrkolben von der Seite, bis er umfiel, und er war tot."

Doch auch auf der Straße konnte ähnliches passieren: "Die Brücken, die hatten früher Kopfsteine, und diese Menschen waren so ausgehungert, fast verhungert. Und dann kriegten sie ihre Füße nicht hoch. Ein sowjetischer Kriegsgefangener fiel hin. Der Bewacher, ein Gefreiter, der vielleicht damals in Rußland Erfrierungen hatte, geht hin zu dem Kriegsgefangenen und sagt: Stehst du auf! Und tritt ihn hinten rein. Und der bemüht sich und ist so ein Viertel hoch, tritt der wieder hinten rein. Und dann natürlich die Beschimpfungen. "Du Bolschewistenschwein", hat der Bewacher geschrien und sein Gewehr dem Gefangenen ins Genick gehalten. Und das ging x-mal. Der Gefangene rutschte runter, und er trat ihn wieder, bis er von oben bis unten blutete. Solche Sachen haben wir gesehen. Das war gar nicht zu übersehen. Und ich dann in meiner Wut habe gesagt: Ja lassen Sie ihn dann doch mal endlich hochkommen. Was? Dann kam er angesprungen. Sie wollen ne deutsche Frau sein? Ich bring Sie dahin. Ich hab so bloß eine Faust geballt und bin weggelaufen."

Tod von Zwangsarbeitern in Gelsenkirchen

Die Bedingungen, unter denen die Zwangsarbeiter in Gelsenkirchen leben mußten, unterschieden sich danach, ob sie aus der KZ-Außenstelle, Zwangsarbeiter oder Kriegsgefangene waren. Bei den beiden letzten Kategorien war noch das Herkunftsland entscheidend. „Zwischen Franzosen und sowjetischen oder jüdischen Gefangenen oder Sklaven hat man einen großen Unterschied gemacht. Juden und Russen sollten vernichtet werden. Da kann sich keiner dran vorbeidrücken. Das nannte man die Endlösung bei den jüdischen Frauen, und bei den anderen, das waren Untermenschen. Die sowjetischen Frauen und Männer - das waren die Sklaven, die waren unterm Tier, die waren wie Wanzen, Kakerlaken usw. Sie sollten vernichtet werden: Sie mußten für uns arbeiten bis zum Tode - und wurden ausgehungert und geprügelt. Das A und 0 war, diese Menschen zu vernichten."

Durch die unmenschlich harte Arbeit, Hunger, Krankheit, Erschöpfung, Schikane, Folter, Mord oder Selbstmord starben viele Zwangsarbeiter. Kriegsereignisse führten ebenfalls zum Tod vieler: Von den sich seit Sommer 1944 häufenden Luftangriffen auf die deutschen Industriezentren waren die im Ruhrgebiet lebenden ausländischen Arbeiter besonders betroffen. Ihre Lager, die meist in der Nähe der Fabriken lagen, waren nicht nur den Angriffen ausgesetzt, sondern sie wurden auch als letzte, wenn überhaupt, repariert oder neu aufgebaut.

Das Verbot für Zwangsarbeiter aus Osteuropa, bei Bombenangriffen in Bunkern Schutz zu suchen, setzte viele von ihnen dem Tod aus. Am 1. Mai 1943 traf eine Minenbombe mit Volltreffer das Barackenlager der Gelsenberg Benzin AG an der Brink- und Bruchstraße. Fünf Baracken wurden total zerstört, sechs stark beschädigt. Außerdem wurden zwölf weitere Baracken und zwei Lazarettbaracken durch Brandbomben zerstört. Mehr als fünfzig Arbeiter fanden dabei den Tod, darunter u. a. Belgier und Ostarbeiter. Auch das Ausländerlager Industriestraße 100 in Horst brannte aus, die Arbeiter konnten sich hier retten.

Bei einem Luftangriff auf das Hydrierwerk der Gelsenberg Benzin AG am 13. Juni 1944 wurde der Lagerkomplex Brink-/Bruchstraße erneut schwer getroffen. Zwangsarbeiter verschiedener Nationalitäten, darunter rund 60 sowjetische Kriegsgefangene, kamen ums Leben. In den anderen Städten ist inzwischen bekannt geworden, daß man Zwangsarbeiterinnen Kinder kurz nach der Geburt wegnahm, sie verhungern ließ oder tötete. Ob so etwas auch in Gelsenkirchen geschah? Bekannt wurde lediglich, daß einer Jüdin das Kind wenige Tage nach der Geburt von SS-Angehörigen weggenommen und von diesen durch eine Injektion getötet wurde. Massengräber in verschiedenen Stadtteilen verdeutlichen den Tod von Zwangsarbeitern. Etliche Einzelschicksale gerieten bereits in Vergessenheit oder sind unbekannt. Auf den Friedhöfen in Horst, Buer, Hüllen und Heßler wurden Gedenksteine errichtet u. a. für 884 russische Kriegsgefangene und 150 jüdische Frauen.

Letzte Kriegsphase

Waren die Lager zerstört, versuchten viele Zwangsarbeiter in der letzten Kriegsphase sich auf eigene Faust durchzuschlagen, womit sie als "Vertragsbrüchige" galten und ihnen als Strafe die Einweisung in ein KZ drohte. Bei ihren Überlebensversuchen waren sie vom Betteln, Plündern oder von Diebstählen abhängig. Viele versuchten, in den Ruinen das Ende des Krieges abzuwarten. Gefährlich wurde dieser Überlebensversuch auch deshalb, weil es ab November 1944 einen Erlaß gab, demzufolge untere Gestapostellen ohne Rücksprache mit vorgesetzten Dienststellen Ostarbeiter, Polen und später auch Westarbeiter umbringen konnten. Der Gelsenkirchener Gestapo-Chef berief sich bei seinen Ordern auf eine .höhere Stelle', von der er bei genauerer Nachfrage nicht wußte, wer diese eigentlich war.

Tatsächlich war es im Ruhrgebiet so, daß jeder deutsche Bürger Herr über Leben und Tod der umherirrenden Fremdarbeiter werden konnte. Damit begann eine Welle der Lynchjustiz; selbst der Schein eines Rechtsverfahrens war nicht mehr gewahrt. Mit dem Vorrücken der Front wurden auch die noch bestehenden Arbeitslager aufgelöst bzw. die Insassen umgelagert. Dies geschah zum größten Teil, um die katastrophalen und menschenunwürdigen Verhältnisse zu verheimlichen. Frau S. berichtete: „In dem Lager, auf einem Hügel bei Horst gelegen, waren wir bis Ende März 1945. Gearbeitet haben wir nicht mehr, die Zeche war kaputt. Dann haben uns unsere Wächter zu Fuß bis nach Haltern gejagt. Ich kann nicht mehr sagen, wie lange wir gelaufen sind. Bis zum Annaberg haben sie uns gejagt, da war ein Bunker. Dort haben wir, glaube ich, zwei oder drei Tage geschlafen, dann war der Krieg zu Ende."

Kurz vor Kriegsende entfachte nochmals ei ne Terrorwelle gegenüber den Fremdarbeitern, der verschiedene Motive und Ziele zu grunde lagen. Das bevorstehende Kriegsende belebte Haß- und Rachegefühle erneut; Hoffnunger auf ein "starkes Deutschland" wurden zunichte gemacht, und Zwangsarbeiter dienten dem Abreagieren der Enttäuschung. Begingen Zwangsarbeiter Delikte, bot dies eine willkommene Möglichkeit, von den kriminellen Taten der Deutschen abzulenken. Die herrschenden Vorurteile wurden zudem bestätigt, und man begann die schlechte Behandlung im nachhinein zu rechtfertigen. Schließlich geschahen die Taten auch zu dem Zweck, Augenzeugen zu beseitigen. Vorherrschende Meinung war, daß es überall in der Welt gang und gäbe sei, Plünderer standrechtlich zu erschießen.

Bekannt wurde die Ermordung junger russischer Arbeiter/innen am 28. März 1945, die von Gestapo und Kripo über die Goldbergstraße in Richtung Westerholt getrieben und dort ermordet wurden. Bei einer späteren Vernehmung durch die Alliierten behaupteten die Verantwortlichen, daß die Fremdarbeiter fliehen wollten, worauf sie nach eigenen Angaben gezwungen waren zu schießen. Die beiden Haupttäter Walter Marx (Gestapo-Außenstelle Gelsenkirchen-Buer)" und Otto Noack (Kriminalinspektion Gelsenkirchen-Buer) wurden von sowjetischen Militärgerichten nach Kriegsende u.a. wegen der Erschießung von elf Zwangsarbeitern am 28.3.1945 im Westerholter Wald zu langjährigen Haftstrafen verurteilt worden sind, Noack befand sich von 1945 bis 1955, Marx von 1947 bis 1955 in Haft.

Befreiung und Rückführung

Die Alliierten forderten bereits während ihres Vormarsches die Ausländer durch Flugblätter und Rundfunkdurchsagen auf, nationale Gruppen mit Anführern zu bilden und sich bis zur Rückführung in die Heimatländer in Zentren und Lagern zu sammeln. Zielsetzung der seit Juni 1944 ausgearbeiteten Pläne der Alliierten war die Rückführung der verschleppten Personen in die Heimatländer. Den Alliierten kamen jedoch nicht -wie angenommen "...lenkbare, dankbare und ohnmächtige" Ausländer entgegen. Sie waren nichts von alledem. Ihre Unlenkbarkeit nahm die Form dessen an, was die mit ihnen in Kontakt stehenden Offiziere als "Befreiungskomplex" bezeichneten. Das enthielt „Rache, Hunger und Überschwang..."

Befreite Zwangsarbeiter strömten den Alliierten in großen Gruppen entgegen, viele machten sich bereits in den Wirren der letzten Kriegsphase ohne irgendwelche Instruktionen selbständig auf den Heimweg. Dabei kam es auch zu Übergriffen, vor allem zu Diebstählen von Lebensmitteln und Transportmitteln, u. a. Fahrrädern, sowie auch zu Racheakten an besonders verhaßten Deutschen. Zahllos sind die Klagen über angebliche oder tatsächliche Plünderungen, Diebstähle, Raubüberfälle durch die Zwangsarbeiter. Ob die Zahl der von Ausländem verübten Delikte jedoch so hoch war, wie es aus den damaligen Akten hervor- geht, ist zweifelhaft. Es kann nicht ausgeschlossen werden, daß von Deutschen begangene Delikte, die übrigens aus den gleichen Gründen verübt wurden wie von den Ausländem, diesen zugeschrieben wurden.

Ein deutscher Augenzeuge zum Verhalten von Ausländern und Deutschen in Rotthausen: "Die hatten nichts zu essen, wir hatten nichts. Die Alliierten kümmerten sich auch nicht um diese Gefangenen. Dann besorgten die sich natürlich, was sie brauchten, bei den Deutschen. Nachts wurde geräubert und geplündert. Dagegen gewehrt als Zivilist? Selbstschutzgruppen wurden gegründet, die mit Mistgabeln, Hacken usw. versuchten, die Räuberbanden zu vertreiben. Haustüren wurden verbarrikadiert, bis einige den Mut hatten, zum Stadtkommandanten zu gehen. Da wurde was unternommen von den Engländern. Es sah so aus - und erzählt wurde es auch - daß es Ausländer gewesen sein sollen. Ich habe gehört, wie sie sich in polnischer Sprache unterhalten haben. Es könnten aber auch Deutsche gewesen sein, die polnisch sprachen." Viele Fremd- und Zwangsarbeiter hatten sich sofort bei Kriegsende eigenständig in ihre Heimat aufgemacht. Die vorerst im Reich verbliebenen sollten schnellstmöglich zurückgeführt werden. Bis zu diesem Zeitpunkt waren die Bereitstellung von Unterkünften, hygienische Maßnahmen und die Sicherstellung der Ernährung erforderlich.

In Krankenhäusern mußten Ausländer vom deutschen Personal nun mit Vorzug behandelt werden. Sowjetische ehemalige Zwangsarbeiter wurden auch gegen ihren Willen repatriiert, d. h. zurückgeführt. Das Abkommen der Konferenz von Jalta vom Februar 1945 legte für eine solche Vorgehensweise der westlichen Alliierten die Grundlage. Polen blieb es z. B. freigestellt, hierzubleiben. Bei einer Befragung gaben diejenigen, die nicht zurück in die Heimat wollten, als Gründe die Ablehnung der neuen Regierung im eigenen Land oder Angst vor Verfolgung oder Sanktionen aufgrund der in Deutschland geleisteten Arbeit an. Diejenigen, die zurückkehrten, wurden in vier bis sechs Tagen in Güterwaggons transportiert, die zumeist weder heizbar waren noch sanitäre Einrichtungen hatten. Die Rückführung sowjetischer ehemaliger Zwangsarbeiter erfolgte vorrangig.

Eine Frau schilderte uns, daß die aus dem Ruhrgebiet zurückgeführten sowjetischen Zwangsarbeiter in Riebnitz in beschlagnahmten Werkswohnungen - hinter einem Stacheldrahtzaun - untergebracht waren. Sie durften weder die Häuser noch den Ort verlassen. Russisches Militär bewachte und kontrollierte die Men- schen. Sie hatten Angst vor dem, was auf sie zukam, und befürchteten irgendeine Form der Vergeltung. Die Betreuung der Ausländer bis zum "Abtransport" übernahm die Militärregierung. Ausführungsorgan im Sinne der Lagerverwaltung und tatsächlichen Versorgung und Betreuung der Ausländer war bis 1949 die 1943 gegründete "United Nations Relief und Rehabilitation Administration" (UNRRA), bis zur Übergabe an die deutsche Verwaltung 1951 die "International Refugee Organization" (IRO).

Die Anzahl der bei Kriegsende noch in Gelsenkirchen lebenden Ausländer ist nicht genau bekannt, sie dürfte aber noch zwischen 10.000 und 20.000 gelegen haben. Kurz nach der Befreiung am 18. 4. 1945 übertrugen die Alliierten die Betreuung der Ausländerlager der Stadtverwaltung, die beim Stadtamt 60/1 ein Büro für Ausländerbetreuung einrichtete. Die Kosten der Betreuung galten als Besatzungskosten und waren damit aus deutschen Mitteln zu bestreiten. Die Rückführung aus Gelsenkirchen ging sehr rasch vor sich. Mitte Juni befanden sich noch 5.258 Ausländer in Gelsenkirchen, die in mehreren Sammellagern zusammengefaßt worden waren.

Es kann übrigens nicht überraschen, auf diesen Listen auch Kinder verzeichnet zu finden. Bereits von Beginn der Zwangsverpflichtung an waren in Polen schon Jugendliche ab 14 Jahre für arbeitsfähig erklärt worden, und im letzten Kriegsjahr wurde diese Bestimmung auf Kinder ab 10 Jahre ausgedehnt. Unter den angeführten Kindern waren jedoch auch Kleinkinder. In den Sammellagern wurden die Ausländer versorgt und verpflegt. Zwar erhielten sie Sonderzuteilungen an Rauchwaren, doch waren ihre Essenrationen (1800 Kalorien, 2500 für werdende und stillende Mütter) kaum geeignet, nach den jahrelangen Entbehrungen ein wirklicher Ausgleich zu sein. Am 22. 8. 1945 befanden sich im Lager Leithestraße der GBAG noch 347 Ukrainer, im Marienhospital noch drei Russen, 26 Polen, ein Holländer, zwei Ungarn und 136 Italiener sowie ein Rumäne, außerhalb der Lager noch 50 bis 80 Ukrainer, also insgesamt ca. 600 Personen. Am 1. 9. 1945 waren es noch 296.

Am 20. September 1945 konnte schließlich auch das letzte Lager aufgelöst werden, die Baracken wurden den Eigentümern, meist den großen Industrieunternehmen, zurückgegeben. Am 1.Oktober 1945 waren im Gelsenkirchener Stadtbereich keine Lager von Fremdarbeitern mehr vorhanden. Doch nicht alle Ausländer, die nicht mehr in Gelsenkirchen waren, befanden sich auf dem Weg nach Hause. Einige wurden nach Haltern in ein anderes Lager überführt. Kranke Ausländer behandelte man z. B. im September 1945 im Marienhospital; von dort überführte man sie nach Buer, ihre Spur verliert sich hier.

Weitere Fremdarbeiter, die nicht in ihr Heimatland zurückkehren wollten und denen dies auch freigestellt wurde, fanden auf eigene Initiative Wohnung und Arbeit. Eine Betroffene erzählte, daß ca. 200 Polen in Gelsenkirchen blieben und später auch deutsche Frauen heirateten. Befanden sich Anfang Mai 1945 noch sechs Mio. Ausländer in den drei westlichen Besatzungszonen, so waren es Ende September 1945 nur noch 1,2 Mio. Anfang 1947 lebten in der britischen Zone noch 575.000 Ausländer.

Integrationsprobleme und Integrationsprozesse

Die von den Alliierten beabsichtigte Rückführung ließ sich also nicht vollständig nach den ursprünglichen Plänen umsetzen. Die Entwicklung eines "harten Kerns" von verbleibenden ehemaligen Fremdarbeitern zeichnete sich bereits 1946 ab. Um das Ziel, die Repatriierung, zu erreichen, sollten Maßnahmen wie die Status-Prüfung (mit der möglichen Konsequenz, den Versorgungsanspruch bei Status-Verlust zu verlieren), die Ankündigung der materiellen und rechtlichen Gleichstellung mit den Deutschen im Falle einer Verweigerung der Repatriierung oder die Einführung der Arbeitspflicht Druck auf die ehemaligen Fremdarbeiter ausüben.

Wie daraus zu ersehen ist, schwangen bei der Beurteilung der Situation und bei den Problemlösungsversuchen auf seiten der Militärregierung und der deutschen Verwaltungen negative Vorurteile, Mißachtung und Mißtrauen mit. In einer Besprechung zwischen Vertretern der Militärregierung und der deutschen Verwaltung wurde 1946 von einem Briten sogar die Tatsache, daß der überwiegende Teil der arbeitswilligen Polen nur solche Arbeiten verrichten wollte, die nicht unmittelbar dem Wohle Deutschlands dienten oder bei denen nicht ein Deutscher Vorgesetzter sei, als „reichlich bekannte Ausrede, sich weiterhin vor der Arbeit zu drücken", diffamiert. Im Juli 1949 lebten in den drei Westzonen noch 411.000 Ausländer, allein in NRW befanden sich in 38 Lagern der IRO noch 25.569 Menschen, zahlreiche weitere außerhalb der Lager.

Im Laufe dieses Jahres 1949 werden Gespräche zwischen der Militärregierung und Vertretern der Länder zur Übernahme der DPs in deutsche Verwaltung geführt. Das Verhalten der Deutschen gegenüber den Fremdarbeitern läßt sich nur schwer dokumentieren. In erster Linie hatte natürlich jeder genug mit sich selbst zu tun. Von einem Tag auf den anderen hatte sich auch für die Deutschen das Leben geändert, und man mußte sich neu orientieren, teilweise auch umdenken. Die hiergebliebene Fremdarbeiterin erlebte das Kriegsende so: „Die Menschen waren über Nacht anders. Das war unglaublich. Heute waren sie große Nazianhänger, und morgen waren sie es schon nicht mehr. Auf der Straße wurde ich nach Kriegsende sogar einmal auf polnisch angesprochen. Da habe ich nur gesagt, er habe mich früher nicht verstanden und gesprochen, heute brauche er es auch nicht mehr, da ich nun selber Deutsch könne. Die Leute haben sich sofort über Nacht geändert." Die Fremdarbeiter galten als befreit. Man ging davon aus, daß sie schnell gesammelt nach Hause kämen. Unter welchen Bedingungen und auf welche Weise dies geschah, interessierte kaum jemanden. Es ging darum, von Tag zu Tag "zu Potte" zu kommen. "Da war ja der große Hunger, wir hatten große Not.

Wir haben gehamstert, mit Zügen sind wir gefahren und mit Fahrrädern nach Haltern, Augustdorf oder Lemgo. Später kriegten wir aus Bayern von meinem Bruder Pakete. Andere kriegten Care-Pakete. Die Häuser waren kaputt, aufräumen und aufbauen mußten wir. Wir haben unheimlich gearbeitet. Wir haben nicht links, nicht rechts geguckt. Wir haben uns auch nicht für Politik interessiert, für nichts. Wir hatten nur eins: endlich mal wieder frei leben und ... was für mich unvorstellbar war, daß ich zum Beispiel so ins Geschäft reingehen sollte und hätte mir ein Brötchen kaufen können. Auf einmal war das da über Nacht."

Diejenigen ehemaligen Zwangsarbeiter, die in Gelsenkirchen geblieben sind, mußten - wie die anderen Bürger - einen Wohnraum und Arbeit suchen und für das tagtägliche Brot sorgen. Wie verhielten sich nun die Gelsenkirchener ihnen gegenüber? Frau S.: „Die Deutschen haben mir keine Schwierigkeiten gemacht. Ich habe Lebensmittelkarten und Schuhe bekommen. Auch Scheine, und dann konnte ich mir eine Decke kaufen und einen Kochtopf. Auf dem Amt waren sie sehr freundlich zu mir. Als ich heiraten wollte, haben mir die Polen Schwierigkeiten gemacht, mir die Papiere nicht sofort gegeben, weil ich einen Deutschen heiraten wollte." Das Zusammenleben und die Heirat mit einem Deutschen bestimmte das alltägliche Leben dieser ehemaligen Zwangsarbeiterin sicher wesentlich. Wie verliefen wohl die Integrationsprozesse bei den anderen? Welche Erfahrungen hatten Geisenkirchenerz. B. mit einem Kollegen, der ein ehemaliger Zwangsarbeiter war, konnten sie ihn als Kollegen akzeptieren? Wußten sie überhaupt von seinem persönlichen Schicksal und wenn ja, interessierten sie sich dafür? Konnten sie darüber miteinander sprechen? Hatten sie Schuldgefühle? Verhielten sie sich vielleicht besonders freundlich? Wie verhielten sie sich überhaupt?

All diese Fragen sind bis heute nicht ausreichend beantwortet. Nach allem, was wir bislang wissen, steckten die Gelsenkirchener Zeit und Energie in den "Wiederaufbau" und gerade nicht in die Aufarbeitung von Vorurteilen, Diskriminierung und menschenverachtendem Unrecht der Vergangenheit. So verwundert es nicht, wenn in Städten, wo es noch Ausländerlager gab, Unmut und Empörung gegen die ehemaligen Zwangsarbeiter hervorbrechen konnten. Alte Einstellungen, Vorbehalte und Rassismus lebten mehr oder weniger still weiter. Bereits wenige Jahre nach dem Krieg werden ehemalige Zwangsarbeiter als "nichtdeutsche kriminelle Elemente" bezeichnet oder es wird über sie im Zusammenhang mit einer "Gefährdung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung" nachgedacht. Sogar in den Kreisen derjenigen, die während der NS-Zeit gemeinsam mit den Zwangsarbeitern Widerstand leisteten, sind Bezeichnungen wie "Landplage" zu finden.

Das Weiterbestehen des Rassismus bis in unsere Gegenwart zeigen Ressentiments, diskriminierende Witze, Wandschmierereien und tätliche Angriffe gegen Ausländer. Es gibt bereits Asylanten-Lager, in denen die Bewohner sich nicht sicher fühlen können. Wenn wir rückblickend den Verlauf unserer Bemühungen betrachten, die Lebenssituation von Fremdarbeitern in Gelsenkirchen zu rekonstruieren, so steht im Vordergrund, daß in der Gelsenkirchener Öffentlichkeit diese Menschen und die mit ihnen verbundenen historischen Ereignisse in der NS-Zeit und den Nachkriegsjahren verschwiegen werden. Wir mußten auch feststellen, daß nur wenige Menschen die Bereitschaft oder Fähigkeit besitzen, über die damaligen Arbeitsbedingungen, Diskriminierungen oder ihre persönlichen Erlebnisse in der Vergangenheit zu berichten. Wir erlebten so ein Stück deutscher Geschichte, nämlich die Verdrängung und Verleugnung faschistischer Verbrechen. Es war jedoch nicht nur schwer, mit Deutschen über die Vergangenheit zu sprechen und Informationen zu erhalten. Auch für die ehemaligen Fremd- und Zwangsarbeiter scheint die Erinnerung zu schmerzhaft zu sein, so daß sie die Geschehnisse vergessen wollen.

Im NRW-Landesgesetz 1951 wurden ehemalige Fremdarbeiter von der Anerkennung als Verfolgte der faschistischen Gewaltherrschaft ausgeschlossen. Die Begründungen hierfür machen eine fortge- setzte ablehnende Einstellung und zynische Verkehrung der historischen Tatsachen deutlich. Man ging u. a. davon aus, daß die in Deutschland verbleibenden Ausländer zum größten Teil „kriminelle Elemente" seien oder Personen, die in der Waffen-SS gedient oder in irgendeiner Form mit dem faschistischen Regime eng zusammengearbeitet hätten. Eine Anerkennung nach dem Gesetz ist nur als Grenz- oder Härtefall möglich. Auch ein Anspruch ehemaliger Fremdarbeiter auf Wiedergutmachung nach dem Bundesentschädigungsgesetz ist für die überwiegende Zahl nicht gegeben. Die moralische und materielle Wiedergutmachung ist jedoch nicht nur auf der politischen Ebene versäumt worden.

Auch von Seiten der Industrieunternehmen, die während des Krieges an den Zwangsarbeitern und insbesondere an den von der SS vermieteten KZ-Häftlingen verdient haben, erfolgten keine Entschädigungen oder auch nur Lohnnachzahlungen. Die meisten der Gelsenkirchener Firmen, die nachweisbar Fremd- und Zwangsarbeiter beschäftigten und von uns daraufhin angeschrieben wurde, teilten uns mit, über keine Unterlagen mehr zu verfügen. Die Zwangsarbeiter waren also nach dem Krieg hier kein Thema mehr. Wiedergutmachungen erfolgten nicht. Die Unternehmen können sich dabei formal auf die Urteile bundesdeutscher Gerichte berufen, die die für den Krieg produzierenden Konzerne als Quasi-Reichsinstitution eingestuft und somit die Regulierung solcher Forderungen auf die ungewisse Zeit nach einem Friedensvertrag verschoben haben.

Eine weitere Härte bildet die Tatsache, daß ehemaligen Fremdarbeitern die Zeit der Zwangsarbeit in Deutschland in die Berechnung der Rente nicht eingeht. Mehr als 40 Jahre nach Kriegsende versuchten einige von ihnen 1986, dem überdauernden Unrecht ein Ende zu bereiten. Sie bildeten eine Interessengemeinschaft und klagen moralische Wiedergutmachung und materielle Entschädigung bzw. vorenthaltene Lohnzahlungen einschließlich Zinsen ein.

Sie sollen nicht vergessen sein

Die Auseinandersetzung mit den beschriebenen Geschehnissen während der NS-Zeit in Deutschland ist dringend nachzuholen. Doch sollten wir uns nicht nur Wissen verschaffen über die Lebensbedingungen, Arbeitsverhältnisse, politischen Maßnahmen und Verordnungen. Insbesondere das Aufdecken von Einstellungen und Haltungen der deutschen Bevölkerung den Fremden gegenüber ist vorrangig von Bedeutung. Frau B. erklärt eine der Ursachen der NS-Zeit im nachhinein so: „Dann darf man eines nicht vergessen. Wir Deutsche, hieß es, wir waren ja die Herren-Menschen, die Herren-Rasse. Die anderen Menschen sind weniger. Das tat den Deutschen, also ich weiß nicht, ob das die deutsche Mentalität ist, also so zu gelten, das tut ihnen gut. In der Welt dazustehen als die Nummer eins. Eine besondere Rasse zu sein, spielt auch eine große Rolle. Ich habe nach dem Krieg darüber nachgedacht. Viele Menschen wollen ja die Nummer eins sein, und das spielte eben eine große Rolle. Und dann hat man plausibel gemacht, daß wir alle ein Großdeutschland wollen und auch brauchen. Die Menschen aus den anderen Ländern arbeiten dann als Sklaven für uns. Und wir Deutsche werden ein besseres Leben führen. Ja, so war das damals.

Im Inneren haben viele das alles bejaht und sind Mitglieder geworden. Heute sagen ja alle, daß sie nur Mitläufer waren. Und wer kein Blut an den Händen hat, dem glaube ich das auch. Die anderen Leute damals, die über alles nachgedacht hatten und nicht damit einverstanden waren, aus Angst haben sie resigniert und sich zurückgezogen. Wie in ein Schneckenhäuschen. Wir können ja doch nichts ändern, sonst kämen wir ins KZ oder sofort die Todesstrafe. Und immer diese schreckliche Angst im Nacken. Viele haben gesagt, wir hören und sehen nichts. Wie die drei Affen. Das gibt es ja auch heute noch."

Vgl. auch: "Für uns begann harte Arbeit - Gelsenkirchener Nachkriegslesebuch" 1986. - Geschichte von unten - Frauenarbeitskreis in der Evangelischen Jugend: "In der Fremde?" ebd.

Aufarbeitung und Entschädigung

Lange Jahre blieben Zwangsarbeit, Ausbeutung und Vernichtung vor allem in Deutschland ein gesellschaftliches Tabu. Sie galten nicht als typisches NS-Unrecht. Dazu kam, dass die Ostarbeiter schwiegen, weil sie oft der Kollaboration mit den Deutschen bezichtigt worden waren. Erst nach Öffnung des Eisernern Vorhangs und damit mehr als 50 Jahre nach Kriegsende geriet das Thema in den Fokus der Öffentlichkeit. Nach massivem internationalen Druck und mehrjährigen Verhandlungen wurden durch die bundesdeutsche Stiftung "Erinnerung, Verantwortung, Zukunft" 4,36 Milliarden Euro Entschä- digungsleistungen gezahlt. Wiedergutmachen konnte dieses Geld das Erlittene nicht.

Qellen:

www.zum.de/Faecher/Materialien/lehmann/dps/hintergrund/index.htm

www.krieggegenkinder.org/cgi-bin/search.cgi?v=37061

www.metzingen-zwangsarbeit.de/Kober-Studie/6_Leben_als_Zwangsarbeiter/body_6_leben_als_zwangsarbeiter.html

www.angekommen.com/italiener/Lexicon/Zivilarbeiter.html

www.schaapskopp.de/eibia/Zwangsarbeiter.shtml

www.mdr.de/ahnen/5502776.html

www.ping.de/schule/mallinckrodt/aktivit/archiv/s9900/zwangsarbeiter/index.html

(Letzter Abruf der Quellen: Februar 2011)

|

Abb.: Polnische Zwangsarbeiter mussten dieses Abzeichen tragen

Abb.: Polnische Zwangsarbeiter mussten dieses Abzeichen tragen Abb.: Die 'Ostarbeiter' mussten ein Abzeichen tragen: eine blauen rechteckigen Aufnäher mit der weißen Aufschrift 'Ost'

Abb.: Die 'Ostarbeiter' mussten ein Abzeichen tragen: eine blauen rechteckigen Aufnäher mit der weißen Aufschrift 'Ost'